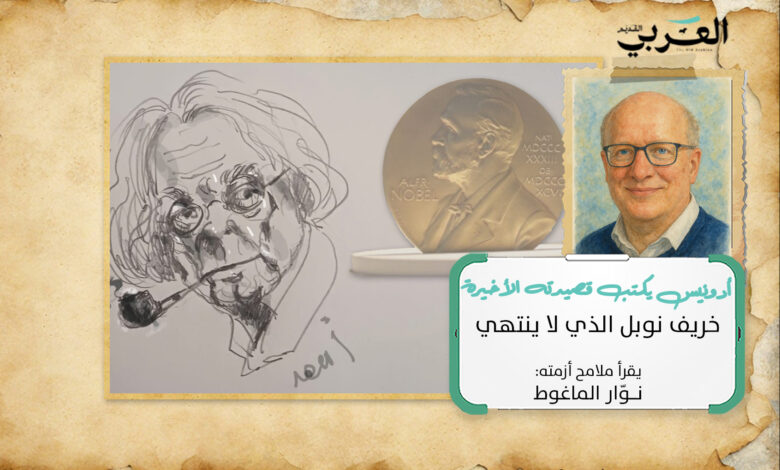

أدونيس يكتب قصيدته الأخيرة: خريف نوبل الذي لا ينتهي

المفارقة موجعة؛ فأدونيس الذي لطالما تغنّى بالتحرر، اختار الصمت الموارب. دعا إلى إصلاح النظام بدل إسقاطه، وانتقد المعارضة، وركّز على الطابع الديني للحراك أكثر من معاناة الضحايا.

نوار الماغوط- العربي القديم

في كل عامٍ تقريبًا، حين يقترب إعلان الأكاديمية السويدية عن الفائز بجائزة نوبل للأدب، يترقّب كثير من العرب الاسم الذي لطالما تردّد في الترشيحات: أدونيس.

لكن ما إن تُعلَن الجائزة عن غيره، حتى تنفجر موجة من النقاش لا تتعلّق بالشعر بقدر ما تتعلّق بالموقف الأخلاقي والسياسي.

وُلِد علي أحمد سعيد إسبر في قرية قصابين السورية عام 1930، لكنه سرعان ما غادر قريته نحو بيروت، واتخذ اسمًا أسطوريًا هو «أدونيس»، رمزًا للبعث والتجدّد.

أسّس مع يوسف الخال مجلة شعر في بيروت، وادّعوا أنها ثورة على القصيدة العمودية، وعلى الوصاية الدينية والسياسية على الفكر.

وفي كتبه الفكرية، مثل الثابت والمتحول ، قدّم مشروعًا واسعًا لإعادة قراءة التراث العربي بعين نقدية، زاعمًا أن النهضة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر القطيعة مع الموروث الديني والثقافي.

كان أدونيس في مشروعه يحاول تقليد رموز الحداثة الغربية من أمثال إليوت وبودلير وريلكه، لكنه أخطأ حين قارب المشروع الثقافي الغربي من دون وعيٍ بجذوره التاريخية.

فالحداثة الغربية لم تكن حدثًا لغويًا فحسب، بل جاءت نتيجة مخاضٍ طويل من الصراعات الفكرية والفلسفية التي خاضها فلاسفة الغرب منذ العصور الوسطى، مرورًا بالثورات الصناعية والفكرية الكبرى، ووصولًا إلى الفلاسفة الحداثيين الذين حاول أدونيس أن يحاكيهم فوق أرضٍ مختلفة تمامًا.

لقد وقع في فخّ التقليد، ونسِي أن يجيب عن السؤال الجوهري المؤجَّل:

كيف يمكن لشاعرٍ أن يكون حداثيًا في بلادٍ لم تمرّ بنهضة ثقافية، ولا بثورة صناعية، ولا سياسية ولا بتحوّلٍ اجتماعي حقيقي؟

كيف يمكن للحداثة أن تُزهر في بلاد ما تزال محكومة بسياساتٍ استعمارية لا تريد لهذه البلاد أن تنهض لا ثقافةً، ولا سياسةً، ولا صناعةً؟

المفارقة المدهشة، التي ربما يجهلها كثير من القرّاء، أن من موّل مجلة شعر كانت مؤسساتٍ ثقافية مرتبطة بالسياسات الاستعمارية نفسها، التي لا تريد لهذه البلاد أن تنهض وعلى رأسها الولايات الاميركية ، عبر مجموعة من الكتّاب الرداحين الذين أطلقوا على أنفسهم “جماعة شعر”.

في عام 2011، حين خرج السوريون إلى الشوارع مطالبين بالحرية، كان العالم يتوقع أن يكون أدونيس الذي أمضى عمره يدعو إلى التمرّد على الاستبداد الفكري أول الأصوات الفكرية الداعمة لثورة الإنسان السوري.

لكن المفارقة كانت موجعة؛ فأدونيس، الذي لطالما تغنّى بالتحرر، اختار الصمت الموارب.

دعا إلى إصلاح النظام بدل إسقاطه، وانتقد المعارضة، وركّز على الطابع الديني للحراك أكثر من معاناة الضحايا.

وبرّر ذلك بقوله إن الشاعر لا يجب أن ينتمي إلى أي سلطة، ولا لأي جبهة سياسية، لأن الادب في نظره فعلٌ مطلق لا يُقاس بالاصطفاف.

لكن تجاهل أدونيس أنها ثورة شعب،والحياد ليس فضيلة هنا بل خيانه .

حين لم يحصل أدونيس على جائزة نوبل للأدب رغم الترشيحات الكثيرة وسعة تأثيره العالمي غير معروف السبب، شعر السوريين أن في ذلك عدالة رمزية وإنتصارا لهم .

كما يقول الشاعر التشيلي بابلو نيرودا:

“لا يمكن للادب أن يكون أعمى أمام الظلم، لأن الجمال الحقيقي هو شكل من أشكال العدالة.”

فهل سقط أدونيس فعلًا؟

الجواب نعم.

كتب أدونيس، دون أن يدري، قصيدته الأخيرة: قصيدة عن الشاعر الذي ادّعى أنه أراد أن يغيّر العالم بالكلمات، لكن الحقيقة كشفت زيف كلماته وفضحته.