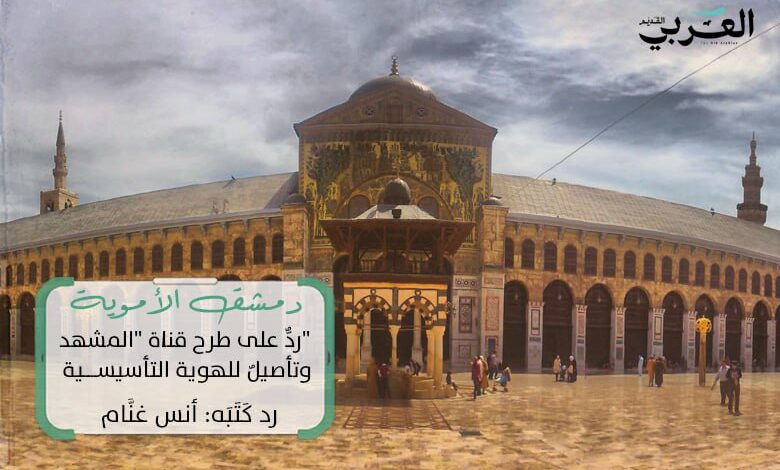

دمشق الأموية: ردٌّ على طرح قناة "المشهد" وتأصيلٌ للهوية التأسيسية.

رد كَتَبَه: أنس غنَّام – العربي القديم

في تقريرٍ حديثٍ بثّته قناة “المشهد” الإماراتية، تم تقديم رؤية تستحق التوقف عندها حول هوية دمشق، إذ اعتبرَ التقرير أنّ اختزال تاريخ المدينة في “90 سنة أموية” يُعدُّ ظلماً لتاريخها الممتد 11 ألف عام، مُشيداً بتنوعها الكنعاني والسرياني واليهودي. ورغم احترامنا لحرص مُعِدّ التقرير على التعددية، إلّا أنّ طرحه يحمل مغالطة منهجية، فالتاريخ ليس معادلة رياضيّة تُقاس بالكمّ الزمني، بل بسؤالٍ جوهري: أيٌّ من هذه الطبقات الحضارية شَكَّل هوية المدينة بشكلٍ جعلها علامةً فارقة في ذاكرة الإنسانية؟

ليس الهدف هنا نفيَ التعددية التاريخية لدمشق، فهي – كأقدم عاصمة مأهولة – إرثٌ إنساني مشترك، لكنّ الخطر يكمن في فصل الحقب التاريخية عن بعضها وكأنّها جزر منعزلة، أو في تحويل “التنوع” إلى ذريعة لطمس لحظات تأسيسية غيّرت مصير المدينة وجعلتها علامةً فارقة في الخريطة الحضارية العالمية. فهل يُعقل أن تُقاس قيمة الحقبة الأموية – التي نقلت دمشق من مركز إقليمي إلى عاصمة إمبراطورية امتدت من آسيا إلى أوروبا – بنفس ميزان الحقب التي سبقتها، والتي لم تخرج فيها المدينة عن نطاقها المحلي؟

هذا المقال لا يناقش “كمّ السنين” بل “كيفيّة صناعة التاريخ”، ويُجيب عن سؤال: لماذا تظلّ الحقبة الأموية – رغم قصرها – الهوية الأبرز لدمشق في الذاكرة الجمعية العربية والإسلامية؟

١.الخلافة الأموية: اللحظة التي حوّلت دمشق من مدينة إلى فكرة.

قبل الأمويين، كانت دمشق مركزاً تجاريّاً ودينيّاً مهمّاً، لكنّها ظلّت محصورة في نطاقها الإقليمي. مع قدوم معاوية بن أبي سفيان تحوّلت المدينة إلى عاصمة أول إمبراطورية عربية إسلامية، امتدّت من حدود الصين إلى جنوب فرنسا. هذا التحوّل لم يكن مجرد تغييرٍ إداري، بل كان ولادةً جديدة للمدينة، حيث أصبحت:

– مركزاً لصناعة القرار العالمي: منها تُدار معارك فتح شمال إفريقيا والأندلس، وتُرسل البعوث الدبلوماسية إلى الإمبراطورية البيزنطيّة.

– نموذجاً للدولة المركزية: عبر إنشاء الدواوين مثل “ديوان الخاتم” لحفظ الوثائق، و “ديوان البريد” الذي كان يُدار بواسطة نظام متطوّر من الخيول والسعاة.

– حاضنةً للعلماء من كلّ الأعراق: كعبد الحميد بن يحيى الكاتب (فارسي الأصول) وعبد الله بن عمر (عربي قرشي)، مما يجعلها أول “مدينة عالمية” بالمعنى الحديث.

هل يُعقل أن تُقاس هذه النقلة الحضارية – التي لا تزال آثارها ملموسة حتى اليوم – بنفس معيار الحقب التي لم تخرج فيها دمشق عن كونها مدينةً تابعة لإمبراطوريات أخرى؟

٢. المسجد الأموي: ليس حجراً فوق حجر، بل رمزٌ لهوية جامعة.

حين أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك ببناء المسجد الأموي عام 705م، لم يكن يريد مجرد مكان للصلاة، بل كان يُرسي من خلال بنائه بياناً (إعلاناً) سياسياً وحضارياً:

– البناء نفسه قائم على أنقاض معبد جوبيتر الروماني وكنيسة يوحنا المعمدان، في إشارةٍ إلى استمرارية الحضارات تحت مظلّة الإسلام.

– استُقدم لهندسته فنانون من بلاد مختلفة، مما يجعل المبنى تجسيداً لفكرة “التعددية تحت هوية جامعة”.

– أصبح المسجد مركزاً للعِلْم والمعرفة.

هذا الإرث المعماري – الذي لا يزال قلب دمشق النابض – ليس “بصمة أموية” فحسب، بل هو دليل مادي على أنّ الهوية الأموية لم تكن طارئة، بل تأسيساً لثقافةٍ قادرةٍ على استيعاب الموروثات وبلورتها في بوتقة جديدة.

٣. الهوية ليست أرشيفاً مفتوحاً، بل سرديةٌ تفرضها الوقائع.

يُشير تقرير “المشهد” إلى أنّ دمشق “كنعانية ويهودية وسريانية”، لكنه يغفل أن هذه الهويات لم تكن كيانات مستقلة بوعي ذاتي، بل كانت جزءاً من إمبراطوريات كبرى كالرومانية والبيزنطية. غير أن التحول الجوهري في تاريخ المدينة جاء مع الأمويين، الذين جعلوا منها عاصمةً قائدة بعد أن كانت مدينةً تابعة.

إن استدعاء البعد الكنعاني أو السرياني لدمشق لا ينفي هويتها الأموية، تماماً كما لا تُختزل المدن العظيمة، كالإسكندرية وروما، في مرحلة واحدة من تاريخها. فالمدن العظيمة تحمل في طياتها طبقات متراكمة من الإرث الحضاري، لكن بعضها يظل أكثر تأثيراً في الوعي الجمعي العالمي. وفي هذا السياق، لم تكن دمشق الأموية قطيعةً مع ماضيها السرياني أو الروماني، بل كانت استمراراً لتاريخها الحضاري، إذ تحولت إلى حاضرة عالمية، وهو ما لم تحققه أي حقبة سابقة بنفس الاتساع والتأثير.

٤. لماذا يُعاد تشكيل التاريخ اليوم؟ قراءة في السياق السياسي.

الحديث عن “تضخيم الدور الأموي” ليس بريئاً، بل هو جزء من:

– مشروع تفكيك الهوية العربية الإسلامية، الذي تروج له أطراف إقليمية ودولية لتحويل المنطقة إلى كانتونات طائفية وإثنية.

– الردة عن فكرة الدولة المركزية، فالأمويون أسسوا نموذجاً لدولة عربية مركزية قوية توحدت تحت رايتها أممٌ من الترك إلى الفرس إلى البربر، وهو ما تخشاه أنظمة تابعة تسعى لشرعنة تفتيت المشرق العربي.

ليست مصادفة أن تُختار دمشق الأموية كهدفٍ لهذا الطرح، فهي -كعاصمة للخلافة- ترمز لوحدة العرب والإسلام، بينما يراد لها اليوم أن تصير مدينةً منقسمة على هوياتها.

٥. مقارنة معيارية: تأثير الأمويين يفوق الزمن.

لو صحّ منطق “الكم الزمني” في قياس الهوية، لكانت بعض الحقبات التاريخية أهم من غيرها. على سبيل المثال:

– الحقبة الصليبية، التي استمرت قرابة قرنين في بعض المناطق السورية الساحلية كأنطاكية وطرابلس، كانت لتُعتبر أهم من الحقبة الأموية. ومع ذلك، لا أحد يربط هوية تلك المناطق بالصليبيين!

– كذلك، حقبة نور الدين محمود زنكي التي استمرت 28 سنة فقط، كانت لتفقد قيمتها إذا قسناها بالزمن. ومع ذلك، لا تزال إنجازاته في الوحدة الإسلامية والتحرير تُمجَّد حتى اليوم.

الفرق هنا أن الأمويين قدّموا نموذجاً تأسيسياً حوّل المدينة إلى رمزٍ سياسي وثقافي، بينما كانت الحقب الأخرى -رغم أهميتها- مجرد فصول في سردية لم تغيّر وجه التاريخ.

دمشق جسدٌ تاريخي بروح أموية.

دمشق ليست متحفاً لأحفوريات متنازعة، بل هي نص حضاري متصل حلّقت فيه الهوية الأموية كذروة جعلت المدينة مرجعاً للعالم. إنكار هذا الدور – كما في طرح قناة “المشهد” – يشبه إنكار دور روما في تشكيل هوية إيطاليا الحديثة بحجّة أنّ تاريخها يعود إلى الإتروسكان!

إنّ الاعتزاز بالأمويين ليس تبجيلاً لـ “أسرة حاكمة”، بل اعتراف بدورهم في صنع هويةعربية إسلامية جامعة. واليوم، وفي ظلّ محاولات تمزيق سوريا، يصبح الدفاع عن الهوية الأموية لدمشق دفاعاً عن مفهوم الدولة الجامعة التي لا تلغي التنوع، بل تحوله إلى قوة ناعمة. دمشق ترفض أن تُختزل، لكنّها ترفض أيضاً أن تقتلع من جذورها التي جعلتها أم المدن، وعاصمة العرب الأولى.