جدلية عقدة الخصاء

ليست القوى البيولوجيَّة ولا الصراعات الطفوليَّة هي المساهم الأكبر في تكوُّن الشخصيَّة. بل القوى الاجتماعيَّة والعلاقة الرابطة ما بين الطفل ووالديه

هايل شرف الدين – العربي القديم

تحت عنوان “الهاجس الأنثويّ الأكبر” كتبت كارين هورني ردَّاً على نظرية فرويد حول مراحل النمو الجنسيّ- النفسيّ: بأنَّ نظرة الرجُل إلى المرأة بدونيَّة تقف خلفها عُقدة الخصاء الفرويديَّة، وليس من وجود فعليّ لتفضيل عنصر الذكورة داخل المنظور الجنسيّ لكلى الجنسين على حد قولها.

ولمَّا كانت مزاعم هورني بعيدة تماماً بخصوص منابع عقدة الخِصاء ومسبباتها، فلا بد من أن تبني رؤيتها على أساس بعيد كل البعد عن نظريَّة فرويد.

حيث ترى هورني بأنَّ الطفلة في تلك السن تعيش حالة من الخوف اللامنطقيَّة من فكرة (إقدام أحدهم على اغتصابها) وهذا الخوف الطفليَّ القديم، بالإمكان اعتباره مدماكاً أو حجر الأساس في تركيبة أو تكوين عقليَّة البنت وتكيّفها المستقبليّ، حيث أنَّ هذه المخاوف تتدخَّل في اختيار شريك حياتها.

وعلى الرغم من أنَّ هورني تتفق مع فرويد على أهمية السنوات الأولى من الطفولة في تكوين الشخصيَّة، إلا أنها تعارضه في العوامل المؤدية إلى تكوينها، بالإضافة إلى أنَّ تقرير السلوك وما يقف وراءه من الشعور بالقلق، أهم من الدافع الجنسيّ في السنوات الأولى.

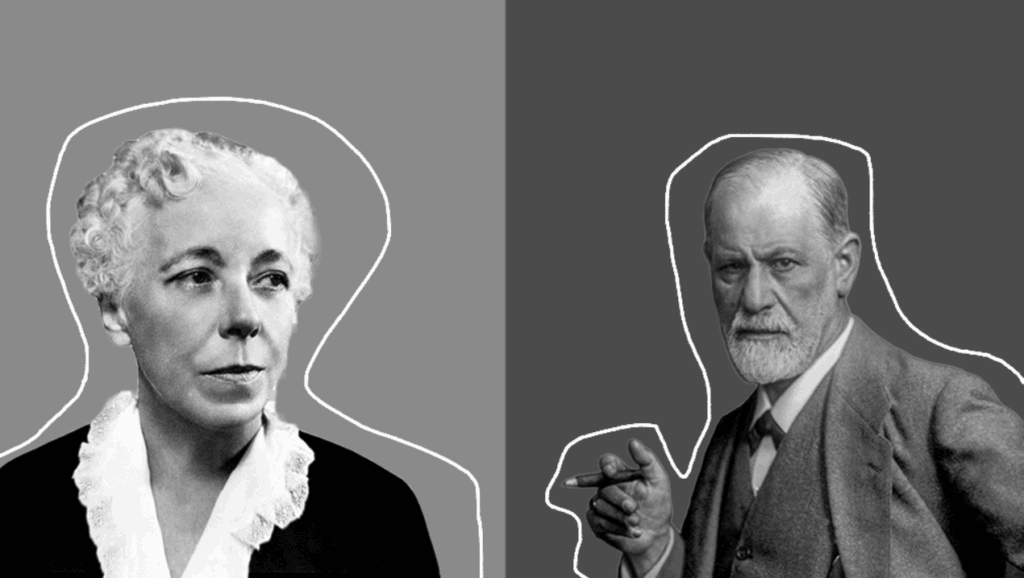

مؤسس علم النفس الحديث سيجموند فرويد والطبيبة النفسية كارين هورني التي تأسس على أبحاثها علم النفس النسوي الذي برز في سبعينيات القرن الماضي

فليست القوى البيولوجيَّة، على حد قولها، ولا الصراعات الطفوليَّة هي المساهم الأكبر في تكوُّن الشخصيَّة. بل القوى الاجتماعيَّة والعلاقة الرابطة ما بين الطفل ووالديه هي العنصر الأساسيّ في هذه القوى الاجتماعية، وبالتالي في تكوين شخصيَّة الفرد مستقبلاً. فأمان الطفل مرهون بالمعاملة التي يحصل عليها من خلال والديه. ويتم تقويض هذا الأمان بشتَّى أشكال الممارسات الخاطئة.4

`ومثال ذلك عدم المساواة بين الأبناء، ومحاولة تفضيل أخٍ على آخر بشكلٍ علنيّ. أو وضع الأخوَيْن في مقابل بعضهما بعضاً، والقيام بالمقارنة الدائمة بينهما. فهذه السياسة خطيرة جداً فهي تنمّي الأحقاد، وبالتالي الحصر وضياع الأمن. تماماً كما تفعل وسائل الإعلام عندما تقوم بوضع إحدى نجمات السينما في مواجهة نجمة أخرى وتعمل على تأجيج المنافسة بينهما لأغراض غير نزيهة.

إنًّ عامل القلق – حسب هورني- أساسيّ في تكوين الشخصيَّة بشكلها السلبيّ. وثمَّة ثلاثة عوامل أساسيَّة تقود إليه:

الشعور بالعجز، والشعور بالعدوانيَّة، والشعور بالعزلة.

والبيئة أو الأسرة المتناقضة الممتلئة بالفشل تقود إلى ذلك كلّه.

وردود فعل الصبيّ على ذلك تكون إما من خلال المبالغة في الطاعة، وإما التمرُّد أو الهروب من الواقع من خلال تكوين صورة مثالية بعيدة عن الموضوعيَّة هدفها التعويض عن نقص يشعره الطفل.

أما عندما يبلغ الطفل أو الطفلة، وعن كيفيَّة التعاطي مع المحيط:

يمتلك ثلاثة بدائل أو سيناريوهات في تحديد علاقته بالآخرين، وهي:

التحرُّك نحو الآخرين على هيئة الحاجة إلى الاستحسان.

أو التحرُّك ضدهم على هيئة عداوانية.

أو الابتعاد عن الآخرين والعُزلة والانزواء.

وجميعها نزعات عُصابيَّة. فالتعارض أو الصراع فيما بينها يشكِّل النواة الأساسيَّة للذُهان، أي الاضطراب العقليّ.

الأسوياء أيضاً يعانون الصراعات ذاتها، مع فارق أنَّ الشخص السويّ، يستطيع التنويع في اللجوء إلى ختيار سلوكيّ معيَّن في كل ظرف يواجهه.

وختاماً، هل ما قدمته هورني بخصوص التطور الجنسيّ_النفسيّ لدى الطفل قد خدم علم النفس بقدر ما أرضى كبريائها كأنثى؟

وهل مزاعمها صحيحة بخصوص أنَّ فرويد قد بنى أعظم نظرياته في التحليل النفسيّ على عقدة الذكورة؟

على صعيدٍ ليس ببعيد تقول هيلين دوتش:

“في إحدى مراحل النمو الجنسيّ، تكون المنطقة المثيرة للرغبة لدى البنت هي (البظر الذكريّ)، والذي هو أقل شأناً في مجمله من مثيله لدى الذكر. بالتالي فإنَّ هذا الإدراك لدونيَّة البظر في مقابل مثيله لدى الذكر، هي من تجبر الفتاة الصغيرة على النمو النفسيّ بالشكل السلبيّ، وإلى الابتعاد الكليّ عن نشاطها الجنسيّ النشط”. فالمبدآن الأساسيَّان لديها هنا هما: مبدأ الذكوريّ النشيط، ومبدأ الأنثويّ السلبيّ. بالتالي فقد ألمحت دوتش إلى خصاء جزئي بوجود البظر.

وعن تصورها لمراحل النمو الجنسيّ_ النفسيّ لدى الإناث، تعتقد بأنَّ الفتاة تلوم والدها لا والدتها _على العكس من رأي فرويد_ بخصوص حادثة الخصاء الوهميَّة ( عدم امتلاكها عنصر الذكورة المتفوّق ).

وتالياً تتخلَّى الفتاة عن مسألة التماثل مع الأب وعن صفات الرجولة المرتبطة به، لتنمّي بالمقابل أوهاماً عن رغبة جنسيَّة حول مخافة التعرُّض للاغتصاب.

وهذا الوهم، أي وهم الاغتصاب، من الأوهام الشائعة وغير المَرَضيَّة، والتي تشكّل الجزء الرئيسيّ من المشاعر الجنسيَّة لدى الأنثى بحسب دوتش.

في ‘”المرحلة الشرجيَّة” تتماثل الفتاة مع والدتها من خلال الرغبة، وتتراجع إلى المرحلة ما قبل التناسليَّة وهي الرغبة المبكِّرة في البظر النشط، لينتهي بها المطاف إلى الرغبة في الحصول على طفل ذكر كنوع من الساديَّة، ومحاولة لامتلاك الميزات الذكرية.

أمَّا ميلاني كلاين فقد تحدّثت عن مسألة النضج المبكر للطفل، والذي بدوره قد أفرز آليات ذهنيَّة خاصَّة (كالالتحام والإسقاط) تقوم بملئ الفراغ النفسيّ ريثما يكتمل تشكُّل الجهاز النفسيّ.

وبخصوص عقدة أوديب الفرويديَّة، تعتقد بأنها تظهر قبل السنة الثالثة من العمر، كما واعتبرت أن الأنا العليا حاضرة أيضاً في مرحلة ما قبل الخامسة من العمر.

وبالتالي فإنَّ كلاين قد قامت بإجراء تغيير في الروزنامة التي حددها فرويد لتشكيل هذين المفهومين:

أوديب والأنا العليا، وابتعدت عن موضوع الخصاء.

تقول في هذا الصدد: ” إن الأنا، منذ البداية قادرة على معاناة القلق وعلى استخدام ميكانزم ( آلية دفاعية) وإقامة علاقات أولية.

تتكون الأنا باكراً وجزء كبير منها غير منتظم (أي لا شعوريّ) على الرغم من نزوعها نحو التكامل”. وقد اعتبرت الحسد المصدر الأساسيّ للعنف عند الأطفال. والحسد المبالغ فيه على حد قولها، يؤدي في المستقبل إلى إنتاج أشخاص عاجزين عن الحبّ، وعاجزين عن الشعور بالامتنان.

وبالعودة إلى الأساس، لقد ارتكز سيغموند فرويد في نظريته على اعتبار وجود جزء محدد في جسم الذكر هو القاعدة وفقدانه أو بالأحرى عدم وجوده هو الشذوذ أو الحالة الخطأ، ولابدّ من أن يؤدي إلى مركّب نقص لدى الجنس الآخر.

إنَّ هذه الفكرة هي “كعب أخيل” في نظرية فرويد الجنسيَّة، وهي مصدر إثارة حفيظة كل المحللات النفسيَّات اللواتي جئن من بعده.

تتضمن عقدة الخصاء الفرويديَّة هذه فكرة: أنَّ الولد في مرحلته الأولى من النمو النفسيّ يعاني من مخاوف فقدان ذكورته من قِبل والديه، أما البنت فمعاناتها تبدأ من السبب الذي أدّى إلى الخصاء المباشر لديها، وسؤال هل الأم هي السبب؟

من المسؤول عن ذلك؟

وإلى ماهنالك من آراءها الطفليَّة المتواضعة.

اعتقد فرويد بأنَّ الطفلة في عمرٍ ما قبل الخامسة أو السادسة تميل عاطفيَّاً تجاه الأب وتبدأ بنسج القصص والروايات والأحلام التي تجمعها به.

ويدعم هذه المزاعم مديح الأب لها (المديح العفويّ) بخصوص أنها أصبحت كبيرة وجميلة، والتحذيرات الأموميَّة المبالَغ فيها تجاه مسائل تخصّ الأنثى.

تصل هذه الأفكار الحالمة لدى البنت حين تتملكها رغبة إنجاب طفل، حسب فرويد، والذي أعطى هذه الرغبة أبعاداً أكبر في مستقبل الفتاة، وهذا مانوَّه به بشكل لاحق، بقوله:

“إنَّ أحلام وهواجس ورغبات البكر الحالمة تتمحور حول عمليَّة فضّ البكارة”.

ويمكننا التثبُّت هنا من رأي فرويد من خلال عديد الأمثلة التي تعترضنا يومياً كهذا المثال:

فتاة وبعدما اقترب موعد زفافها بأيام، بدأت الشكوك تراودها، وتغزو عقلها، حول إمكانيَّة فقدانها لعذريتها في وقتٍ سابق.

وأنها الآن ليست بنتاً وسوف يفضح الزواج أمرها مع أنها لم تقم بأي موعد غراميّ أساساً، قد يؤدي إلى تلك النتيجة!

وعندما كانت تلجأ إلى المُحاجَجة العقلانيَّة لدحض هذه الفكرة، تتكرر تلك الفكرة بقالب جديد أكثر إقناعاً، بأنها ولا بدّ قد فقدت عذريتها من خلال حادثٍ سابق لا تتذكره! أو شيء من هذا القبيل يبقيها حبيسة هذه الفكرة المُريبة.

وقد اعتبر عديد المحللين النفسيين أن هذه المخاوف عرض عُصابيّ وليس جزء من النمو النفسيّ السليم للبنت.

وبالنسبة لعقدة أوديب: فقد اعتبر فرويد بأن الطفل، صبيَّاً كان أم بنتاً، بين السنتين الثالثة والسادسة، يتكون لديه ميل رغبويّ طفليّ تجاه أحد الوالدين من الجنس المقابل؛ فبعدما كان العالَم في خيال الطفل معدوماً، يبدأ بنقل رغباته وإزاحتها وتحويلها إلى أشياء خارجية عن جسمه (الهو والآخر). فتميل بذلك البنت إلى والدها ويميل الصبي إلى أمه.

وبحسب رأي الكثيرين ممن جاؤوا بعد فرويد، فقد درس هذه النظرية بشكل أساسيّ للذكر، وبصورة أقل للإناث، وذلك بجعله من الذكر أرضيَّة ونقطة بداية ومعيار. لكننا بالمقابل نرى في حياتنا اليومية الكثير من الأمثلة التي تدعم رأي فرويد كمثالنا التالي:

فتاة صغيرة تكبر أخيها بسنة، تقول له، بعدما عرفت بأنه وللتو قد خرج من عمليَّة الختان: أنا قد سبقتك وقد قمت بإجراء هذه العملية في السنة الماضية! وبعد مرور فترة من الزمن، لا تنفكّ تذكِّره بأنه وبعد إجرائه لتلك العملية قد قضى ليلته مرتدياً أحد فساتينها! وهذه إشارة رمزيّة منها لموضوع الخصاء، وكأن لسان حالها يقول له:

“لقد أصبحت بنتاً مثلي، ولم تعد تتميز عني بشيء!” وهنا يبدو الاحتجاج وحسد الذكورة بأبهى صوره.