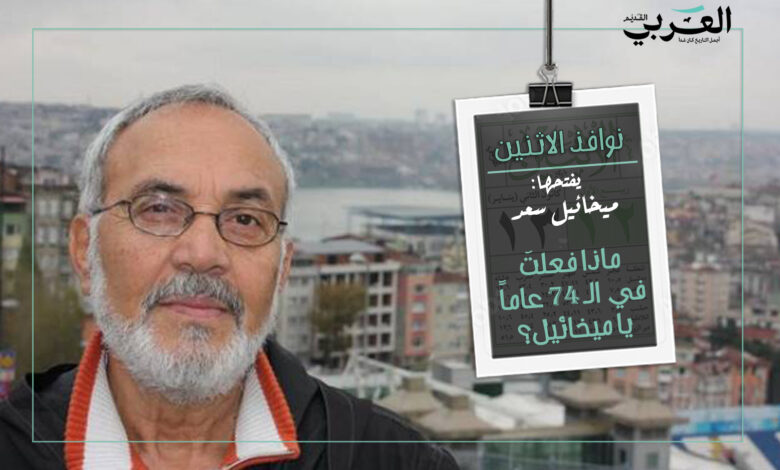

نوافذ الإثنين | ماذا فعلتَ في الأربعة وسبعين عاما يا ميخائيل؟

بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، استقلّيت الباص عائدا من جامعة ماردين إلى بيتي في المدينة، حالفني الحظ ووجدت مكانا قرب سائق الحافلة الشاب. غالبا انتقل بين البيت والجامعة واقفا، وخاصة في أوقات الذروة، إلا إذا تكرمت شابة أو شاب واعطاني مقعده، وبالمناسبة، احترام الكبير في العمر عادة جميلة ومنتشرة بين الأتراك.

هل أنت طالب في الجامعة حقاً؟

قال لي السائق بعد أن رأى بطاقتي الجامعة عندما عرضتها على موظف الأمن الموجود دائما عند مدخل الجامعة: عمجه (عمي بالعربية) هل أنت طالب في الجامعة حقا؟ أخرجت الهوية الجامعية من جديد وعرضتها عليه، فدقق النظر فيها أطول مما فعل موظف الأمن، وسألني من جديد: كم عمرك يا عمجه؟ قلت له: بعد غد سأضع قدمي في عامي ال75.

طرح سؤالاً جديداً: ماذا تدرس في الجامعة؟

قلت: التاريخ.

قال: ماذا ستفعل بعد أن تتخرج في الجامعة؟

قلت له: أبحث عن شيء آخر أتعلمه.

قال: من أين أنت؟

قلت له: من سورية.

واتسعت حدقتا عينيه، وقال: ولكن كيف تعيش؟

قلت له: أنا متقاعد.

قال: هل المتقاعد السوري يستطيع العيش براتبه التقاعدي؟

حاولت تجاهل السؤال، فأنا عادة، أقدم نفسي كسوري في الأوساط الشعبية، ولكنني في المؤسسات الرسمية أكون كنديا، حسب أوراقي.

كرر السائق سؤاله، يريد أن يعرف كيف أعيش: قلت له معي من المال ما يكفيني، وأريد الاستمتاع بما تبقى لي من العمر، في فعل ما أحب فعله، وما فاتني عمله عندما كنت منهمكا في الحياة.

قال السائق، وقد بدت نبرة غاضبة في السؤال: وماذا فعلت في حياتك حتى تستطيع الآن هدر حياتك في عمل ما تحب عمله؟

كنت أفكر بصورة السوريين وأوضاعهم المادية التعيسة في ماردين، وهي التي جعلت السائق يميل إلى الغضب من إحساسه أنني مرفه الحال، ولا هموم عندي وأنا اللاجئ في بلده، ويعيش على حسابه كمواطن (لا بدّ من الإشارة إلى أن السائق من عرب ماردين)، وهو شعور عام عند أغلب الأتراك.

كان إلحاح السائق التركي على معرفة كيف أعيش، ومن أين لي هذه الرفاهية التي تسمح لي بهدر وقتي في الجامعة، خاصة وأنني في هذا العمر، محرضا لي كي أسرد أمامه: كيف أمضيت ال74سنة الماضية من عمري، ليس فقط كي أقنعه بحقي بالعيش الكريم، ولكن كي أقول له ولغيره، كيف وصل السوري إلى هذا العمر وهو ما يزال حيا، وبصحة جيدة تساعده على السفر والتنقل والدراسة والسكن في بيت مقبول في ماردين، وليس في قن دجاج، فماذا فعلت يا ميخائيل؟

قال لي والدي أنني ولدت في نهاية موسم تربية دودة الحرير، أي ربما في الشهر السادس، ولكن تم تسجيلك في نهاية العام. وأذكر أن موسمنا من الحرير كان جيداً في ذلك العام، ومما زاد في تفاؤلنا أن الله أكمل فرحتنا بولادة صبي، فكنت أنت. ومن ذلك الوقت، وكلما سمعت أو قرأت كلمة ”الحرير“ أتذكر ولادتي وموت أمي في نفس الموسم، ولكن بعد سنوات، وطريق الحرير، وتنتابني حالة من الكآبة إلى حين.

ليس من السهل سرد حياة سوري في ألف كلمة، قد يكون ذلك ممكناً إذا اكتفينا بذكر لحظات السعادة والفرح، ولكن أن تستعرض سبعة عقود، أغلبها كان في عصر الأسدين، فهذا شبه مستحيل، فعذابات السوريين لم تبدأ لحظة تهجيرهم أو قصفهم بالبراميل المتفجرة أو قتلهم بالغازات السامة، وإنما بدأت فعلا منذ وصول هذه العائلة إلى السلطة، ولا تزال مستمرة، فماذا يمكنني سرده كفرد عاش نصف حياته فقط في سورية والنصف الآخر في كندا، وربما كان هذا سبب بقائي حيا حتى الآن؟

مع موسم الهجرة من الأرياف السورية إلى المدن، في بداية الخمسينيات، أصبح والدي شرطياً، هاجرا مهنة أجداده في ”الفلاحة“، ومنتقلا إلى مهنة ”السلطة“ وسَكَنْ ”المدينة“،

وكنا معه، في حله وترحاله في كل المدن السورية التي عمل فيها، ومنذ ذلك الوقت حملت هويتين: ابن فلاح وابن شرطي، ولكن في الواقع كانت الهويتان مزيفتين.

في المدن التي عشنا فيها كنا فقراء، وفي فصل الصيف كان ينظر إلينا الفلاحون كأبناء مدن أثرياء، ربما لأننا، كأطفال، نعود إلى القرية ونحن ننتعل الأحذية، ونرتدي ”الكلاسين“، وهذه ميزات لم يكن أولاد القرية يتمتعون بها.

في سن مبكرة بدأت العمل:

+ في عام 1959 عملت بائع بوظة في حماه. وكان الأجر حسب عدد قطع البوظة التي يبيعها الولد.

+ في صيف 1961، عملت في بيع الذرة المسلوقة في حي المزرعة الدمشقي.

+ في صيف 1962 عملت في زقاق الجن الصناعي، في دمشق، في محل تنجيد السيارات، براتب قدره ليرة في الأسبوع.

+ في صيف 1963 عملت في محل تصنيع محافظ جلدية، في الطابق الثاني في سوق الحميدية، براتب 5 ليرات في الأسبوع.

+ في شتاء وصيف 1964 عملت بائعاً في صالة الحمراء للسينما في الصالحية قبل أن يتم تحويلها إلي مسرح، أثناء الاستراحات السينمائية.

+ في صيف 1965، بعد امتحان الشهادة الاعدادية، ذهبت إلى لبنان وعملت في مدينة برمانا ”كمرمطون“ في مطعم التيفولي، وهذا أتاح لي رؤية صباح وهي تتناول العشاء في المطعم.

+ في صيف 1966، 1967، 1968 عملت مع الصديق أنطون الاقرع، الذي كان معلم عمار، في جبل الباطون ومناولته الخفان (البلوك) وغيرها من الاعمال المساعدة للمعمرجي.

+ اعتبارا من عام 1969 الى 1975، كنت معلماً ابتدائياً وطالباً جامعياً، وأحد الحالمين بتغيير العالم.

+ في عام 1976- 1977 كنت سجيناً عند حافظ الأسد

+ في أعوام 1977-1980 كنت عبداً في جيش حافظ الاسد.

+ في 1980 عملت في بيروت كصحفي في جريدة (القاعدة) التابعة لجبهة التحرير الفلسطينية، ثم كسكرتير تحرير لمجلة (المصباح) الثقافية الأسبوعية، إلى أن أغلقت بعد عام ونصف.

+ في عام 1982 عملت في (دار التنوير) كقارىء نصوص ومصحح لغوي.

+ في عام 1982 عدت إلي سورية، بعد الغزو الاسرائيلي واحتلال بيروت.

+ في عام 1983 افتتحت مكتبة (دار الكتاب) بحمص بالدين.

+ في عام 1988 أسست (دار الكتاب للطباعة والنشر) في حمص، و(دار أمواج) في بيروت، وفي العام نفسه استضافني حافظ الأسد مجددا في فرع فلسطين لمدة سبعة أشهر.

+ اعتباراً من منتصف عام 1989 أصبحت لاجئا في كندا، وما زلت، ولكن كمواطن كندي بكامل الحقوق.

في كندا:

+ تعلمت الفرنسية مع راتب شهري لي ولعائلتي.

+ تعلمت تصليح ماكينات خياطة مجانا، لمدة عام.

+ تعلمت القيام بالأعمال ما قبل الطباعة، يعني تصميم المطبوعات.

+ ساعدتني الدولة على تأسيس شركة ودفعت لي راتبا شهريا يكفيني وعائلتي لمدة عام، حتى تنطلق أعمال الشركة.

+ تعلمت العمل على اليافطات والكتابة على الزجاج بواسطة الكمبيوتر.

+ استأجرت محلا للعمل مع شريك مصري.

+ أسست أول محل في مونتريال لبيع وتصليح أجهزة كمبيوتر ماركة آبل.

+ في الخامسة والستين نلت حق التقاعد. وإضافة إالى الراتب الشهري فحقوقي هي الطبابة المجانية والدواـء المجاني والمواصلات الداخلية المجانية. وكل ما يتعلق بخدمات كبار السن.

كانت الدولة تقدم لي راتباً شهرياً في الفترات التي كنت فيها عاطلا عن العمل. بعد التقاعد اكتشفت تركيا والصحافة العربية والجامعة، وأنا أعيش واسافر بفضل تقاعدي الكندي.

هل هذا يكفي أيها السائق العزيز للرد على أسئلتك؟

cialis 50mg price