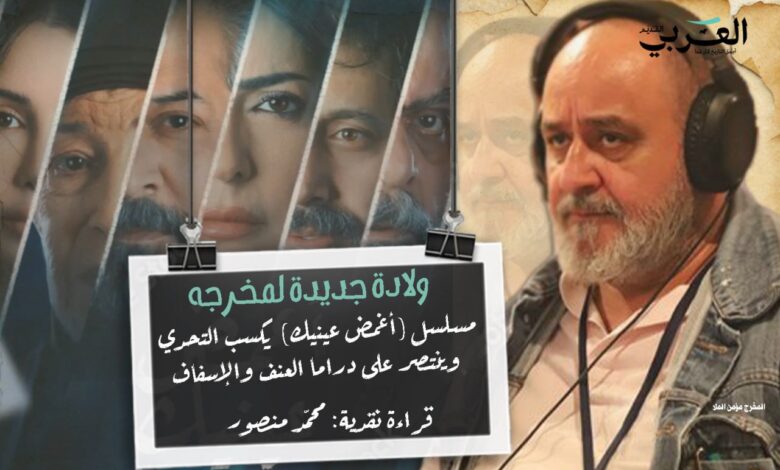

مسلسل (أغمض عينيك) يكسب التحدي ضد دراما العنف.. ويكتب شهادة ميلاد جديدة لمخرجه

كتب محمد منصور:

للمسلسلات التلفزيونية حظوظ كحظوظ البشر، تسهم في نجاحها وحسن إيصالها إلى الناس في زمن ما، أو لحظة ما، أو تحجبها عنهم وعن طعم النجاح مهما أوتيت من جودة وإتقان في زمن آخر وتوقيت آخر.

هكذا كان الحال مثلا مع مسلسل (أيام شامية) للمخرج الراحل بسام الملا، فقد جاء نجاحه المدوي في موسم رمضان عام 1992، مخالفا لكل التوقعات حتى بالنسبة لمخرجه الذي كان متردداً في وضع اسمه على شارة العمل، ناهيك عن باقي الممثلين الذين كان يعتبرون أنهم يقدمون عملا ترفيهياً خفيفاً، فإذا بهم يشعلون حنين الدمشقيين إلى ماضي وتراث مدينتهم التي كانت تسرق منهم وتشوه على يد سلطة همجية لم تعرف طعم الذوق والحضارة والجمال. وفي لحظة ما بدا أن (أيام شامية) لامس شوقا دفينا في نفوس مشاهديه فاندفعوا يرفعونه إلى قمة الأعمال الدرامية ويتغنون به وبالقيم التي ركز عليها ببساطة وصدق.

وهكذا يبدو الحال اليوم مع عمل المخرج مؤمن الملا (أغمض عينيك) الذي جاء في لحظة سئم فيها السوريون (معارضة وموالاة) من كل ما يشوه صورتهم كسوريين يتشاركون في منطقة ما المصير نفسه، سئموا من موجة الدعارة والعهر والخيانات الزوجية التي أرادت أن تقول إنهم ليسوا شعباً محافظاً له تقاليده وعاداته، بل هم هذه الحالات الاستثنائية الشاذة التي يمكن أن توجد في كل المجتمعات، وقد عُممت في تلك الأعمال الساقطة وصارت صورة مختزلة عن مجتمع بأكمله، يتشارك في زمن الحرب الدعارة والخيانة معا. سئموا من مسلسلات البيئة الدمشقية التي انتهت على يد كتاب أغبياء ومخرجين بلا رؤية همهم شحن الحكاية بالآكشن والإثارة وقصص القتل المجاني والكذب والتلفيق، ونسوا الحارة ومجتمع الحارة والحياة اليومية وقيمها وهموم إنسانها، ففرغت دراما البيئة الشامية من مضمونها وروحها وصارت قالباً تحشى فيه حكايات منسوجة من خيال مريض وأبله تتوالى فيه المصائب المسمومة وحالات الغدر والمكائد بلا حتى وقت مستقطع للتنفس… وسئموا من دراما العنف والإجرام والقتل والسحل والتعذيب ومن سَفَه مخرجة كرشا شربتجي ترى في هذه الدراما ذروة نجاحاتها الدموية، وكأن غاية الدراما التلفزيونية تمرين المشاهد كبيرا وصغيرا، فرداً وعائلة، على رؤية مشاهد العنف والقتل والتعذيب في بيته وعلى جواله، بل واعتيادها كأداة من أدوات الحوار بين البشر.

دراما خارج السائد!

في هذه الأجواء جاء مسلسل (أغمض عينيك) ليقترح علينا نمطا آخر من المشاهدة. ما رأيكم أن نتابع دراما تقوم على قصة اجتماعية ذات ملامح إنسانية تشبهنا كبشر، لا كوحوش منفلتة من عقالها، وأن نلتفت إلى أزماتنا الداخلية، وخصوصا إذا ما صادفتنا حالة طفل يعيش حالة مرضية خاصة، ويحتاج إلى أجواء من الحب والرعاية والحنان الإنساني؟!

وشيئاً فشيئاً، راحت هذه القصة البسيطة تتسلل إلى أمسياتنا الرمضانية، لتبدو وكأنها تحلق خارج سرب تلك الدراما العنيفة والدموية والصاخبة. تابعنا جود طفلا مصاباً بطيف توحد، يتنقل بين المركز وحضن أمه العاملة في إحدى شركات الأدوية بعد أن فقد أباه في ظروف لم يعن المسلسل بشرحها، ثم وهو يفقد حضن تلك الأم التي تتورط في قضية جنائية ثم تهرب إلى بيروت مع من ورطها، ثم تعود ليقبض عليها وتحكم بالسجن ل 15 عاماً بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة التي سربتها من الشركة التي تعمل فيها كأمينة مستودع.

يجد الطفل نفسه أمام رفض جده رعايته لأن ابنته تزوجت زيجتها الفاشلة دون موافقته، وبين حنان جدته التي تحاول مساعدته مع أصدقاء أمه، ومنها المشرفة على حالة جود في مركز الرعاية، والأستاذ مؤنس الذي سبق أن قدمت له أم هذا الطفل المساعدة، فيقوم بالاعتناء به ورعايته في بيته… ثم تتحول العلاقة إلى علاقة تعلق أبوية مشحونة بالرغبة بالبقاء معاً.

النص الذي كتبه أحمد الملا ولؤي النوري، يحاول أن يقدم دراما بسيطة محورها هذا الطفل، ولهذا ينجح الكاتبان في الإبقاء على الخط الرئيسي متوهجاً مهما استغرقا في بعض التفاصيل والخطوط الجانبية، ويبدو حوارهما سلساً وبسيطاً، ومعبراً عن بنية شخصياته بلغة بعيدة عن الإسفاف في التعبير أو الفذلكة والاستعراض في التفكير… لكن من الواضح أن عمل المخرج على النص كان جزءاً من بناء وصياغة مشهدياته واستنباط دلالاته التي تقولها لنا الصورة لا الحوار وبنية الشخصيات فقط.

طفولة جديرة بالرعاية والحب

يصوغ المخرج هذه الدراما البسيطة والمشغولة بمهارة، بمعادلة تبدو غريبة من نوعها عن واقع السوريين اليوم، معادلة اشتراك الجميع وسعيهم لحماية هذا الطفل من التشرد أو أن يرمى في ملجأ الأيتام بعد سجن والدته، أو أن يتعرض لما يمكن يزيد حالة التوحد التي يعاني منها سوءاً… تتحول دراما العمل برمته إلى كتلة من مشاعر الخوف واللهفة والرأفة بالطفل، فيشرق الأمل في نفوس السوريين وهم يرون نقيض ما واجهته الطفولة خلال سنوات الحرب من قسوة وبشاعة وإجرام وقتل بالكيماوي واعتقال أطفال في سجون النظام وزنازينه. يتذكرون أن الطفولة، تعاني اضطرابا سلوكيا كالتوحد أم لا تعاني، هي جديرة بهذا الحب وهذه الإنسانية، وهذه الرعاية وهذا الخوف، فتحرك هذه الدراما أشواقهم وأحزانهم ومشاعرهم وآمالهم بأن يستطيعوا أن يقدموا لكل أطفال سورية ما قدمه هؤلاء لجود.

لا يقدم المخرج مؤمن الملا هذه الدراما في أجواء وردية، أو في سياق مثالي توجيهي، بل يغمسها بريشة الحياة ومعاناتها، فيبدو الصدق الفني الذي يضبط عناصره بمهارة وإحساس، هو أساس الإقناع بالحالة بكل تفاصيلها. إنه يقود المشاهد للإحساس بالمشاعر قبل الانغماس في متابعة الوقائع، وهو بهذا يراهن على ضبط روح النص، وصياغة شخصياته الدرامية وضبط الأداء التمثيلي، قدر مراهنته على تحقيق حالة من التشويق ورشاقة الإيقاع أو توتره في لحظات التوتر الدرامي التي تزيد العمل حرارة، من دون أن تتحول إلى حالة من الافتعال هدفها تأجيج هذا التوتر وكفى… وهذا يعطينا تصوراً واضحاً أن المخرج لا ينسى في أي لحظة من اللحظات الهدف والمعنى المراد إيصاله من وراء تلك الأحداث والخطوط الدرامية. بمعنى أنه يمتلك الرؤية التي كنا نتحدث عن غيابها حين ننتقد أعمالا أخرى، ونصف مخرجيها بأنهم مخرجين منفذين.

اقتراب موضوعي من حياة الشباب

مثلما ينجح في صياغة الأجواء العائلية بتقاطعاتها في دائرة الصداقات، ينجح مؤمن الملا في صياغة الأجواء الشبابية عندما يكبر جود ويدخل الجامعة، وفي كلا الحالتين يقدم صورة متوازنة وواقعية للحياة السورية، صورة لا تبحث عن القبح والنشاز والعنف والمشاجرات، ولا تسعى لتسويق الغريب والنافر والمخجل، لكنها في الوقت نفسه لا تغفل العين عن الواقع وخصوصا حين يتحدث عن تسريب أسئلة الامتحانات وبيعها ضمن شبكة تقبض مبالغ مالية لقاء ذلك… أو حين يتحدث عن الغيرة بين الزملاء والعلاقات العاطفية غير الناضجة، لكن الأهم أنه يقدم روح الشباب وأجواءهم بحب وتفهم، فلا يسيء لهم ولا يتعامل معهم كعنوان لـ “زمن عاطل” بعد أن انقضى الزمن الجميل. بل يصنع مؤمن الملا مسلسله على إيقاع الإحساس العميق بالزمن الجميل… فيبرز جمال الصداقات، وجمال علاقات الحب فشلت أم تكللت بالزواج، ولا يغالي حتى حين يدخل سجن النساء فيقدمه بصورة إنسانية بعيدة عن التنميط المستقى من الدراما المصرية، ويصور السجينات كضحايا لا كمجرمات، وقصصهن كقضايا إنسانية لا كفضائح اجتماعية.

بتوازن شديد وحذر شديد يهرب مؤمن الملا بمسلسله من حالة القبح التي تحيق بحياة السوريين اليوم، كأنه يريد أن يغمض عينيه عن كل ما يشوه صورتهم، ليقدمهم كبشر. بشر يستحقون العيش، ويستحقون التعاطف، ويستحقون أن ينظروا إلى ذواتهم في مرآة إنسانية صافية بعيدا عن المرآة الشوهاء التي شوهت أشكالهم وسلوكياتهم وأورواحهم في درامات أخرى، وجعلتها عنواناً للنشاز والاستثنائي والفضائحي والمغرض. وأجمل ما في هذا الهروب من القبح أن مخرج “أغمض عينيك” يصر على أن بالإمكان فعل ذلك دون الهروب من الواقع أو تزويره أو فبركته، فيبقى الملمس الواقعي الحار حاضرا بصياغات فنية راقية في شتى التفاصيل.

دمشق الجميلة خارج المدينة القديمة

ولعل أبرز ما استوقفني من تلك التفاصيل هي الأماكن التي صور فيها. فقد بدا مؤمن الملا عاشقا لدمشق بأحيائها الشمالية على سفح قاسيون، وهو ابن إحدى هذه الأحياء الكبيرة. كان لافتاً اهتمامه بجغرافيا دمشق الجميلة خارج المدينة القديمة، فصعد بنا إلى جادات حي المهاجرين ليأخذنا إلى بيت (أم رجا) فبدت الرحلة إلى البيت صعودا وهبوطاً جزءا من دراما الشخصية، ومن توتر أبو رجا المأزوم في علاقته مع ابنته ثم زوجته… وبدا بيت الأستاذ مؤنس الباذخ الساحر في حي العفيف انعكاساً جمالياً لثراء ودفء مشاعر صاحبه، مقدما في الآن نفسه صورة عن جمال البيوت الدمشقية خارج إطار المدينة القديمة، وقدم بيت (حلا) صورة أخرى تشبه أزمة هذه الشخصية مع والدتها، فهو بيت متسع وأنيق لكنه يبدو فارغاً يعاني أزمة تواصل داخلية. وحتى عندما باعت (أم رجا) البيت الذي كانت تسكنه في أعالي جادات المهاجرين، انتقلت إلى بيت صغير لكنه يعبر بأناقته عن دفء الشخصية ورغبتها الدائمة في احتضان ابنتها وحفيدها.

ربما كان التصرف الذي قام به المخرج أن هذه البيوت عملياً هي فوق المستوى الاقتصادي لشخصياته، فقد أسكنهم بيوتاً ربما لا تناسب دخلهم، ولكنه تصرف مشفوع برغبات جمالية في إبراز دفء دمشق وحميميتها بعيداً عن العشوائيات القبيحة أو عن الحارات القديمة المستهلكة في دراما البيئة الشامية، إنه تصرف لا يضر ولا يدخل في باب تزوير الواقع، ولكنه ينسجم مع روح المسلسل بلمسة فنية تعرف ماذا تريد.

سحر التأمل البصري

بوحي من دفء وجمالية المكان، أدار مؤمن الملا كاميرته بشاعرية مبهرة. لا تشبه الشاعرية المصطنعة التي نراها في أعمال باسل الخطيب وهي تزهق روح الدراما على سبيل المثال لا الحصر، بل تلك الشاعرية التي تبرز في لحظات التأمل البصري فقط، ولا تعترض الملمس الواقعي الحار الذي يقدمه المخرج في أدائه الإخراجي… فليهث مع الأم التي تبحث بذعر عن ابنها الضائع في المول في الحلقات الأولى، وينغمس في معارك المشاجرات وضرب السكاكين وسيارات الإسعاف، ويتماهى مع توتر جود وهو يتوه عائداُ إلى البيت من الجامعة لوحده بعد أن غفل عنه مؤنس محاولا اكتشاف الطريق إلى البيت… كل تلك المشاهد يكتسي فيها الإخراج بروح الحدث الدرامي وبنبض الشخصيات، فتأخذ المشاهد معها بانسيابية بلا افتعال، حتى لينسى أن هناك مخرجا يدير وكاميرا تصور. وهذا هو جوهر النجاح الفني للعمل، الذي يضيف إليه المخرج مساحة للتأمل ولتقييم الحالة دراميا وإنسانياً، حين ينتهي الحوار في المشهد، لكن الصورة تقول أن المشهد لم ينتهِ، وأن هناك ضرورة لمساحة تأمل بصري تبرز فيها دور الموسيقى التصويرية في إكمال الحالة وإيصال المعنى.

مثالب وعيوب

وإذا كنا قد استغرقنا في استقراء جماليات هذا المسلسل ومكامن قوته وتميزه، فإنه لا بد لنا من الوقوف عند بعض العيوب والمثالب التي شابته، ولعل أبرزها عجز النص – وكذا المخرج – على توليف بعض الشخصيات الإشكالية في رقعة العمل الدرامية ككل، ومنها شخصية (والدة حلا) المريضة نفسياً، فقد بقيت تغرد لوحدها خارج دراما العمل دون أن نعرف ما هو مبرر وجودها، ومع احترامنا للجهد الذي بذلته السيدة وفاء موصللي في أدائها، فإنه لو حذفنا هذه الشخصية كلها من المسلسل لما تأثر العمل أبداً، أيضاً لا يقدم لنا النص تبريراً درامياً كافياً لسلوك (ماهر) مع والده… ولا يضيء على الأسباب التي جعلته لا يشبه والده في شيء وهي أسباب لها علاقة بالتربية والتنشئة دون شك.. وربما احتاجت هذه الشخصية لشيء من الاعتناء لشرح دوافعها نظرا لأهمية الدور الذي لعبته في دراما العمل.

أيضا شخصية المحامي الموكل عن (حياة) بدت ضعيفة جداً في دفاعها، وربما أمكن صناعة دراما أكثر إثارة في مشاهد المحاكمة من هذه المرافعة الهزيلة التي قدمها المحامي والتي حسمت نتيجة الحكم من الجولة الأولى.

كذلك اعترى الحوار بعض الجهل بمفردات المعلوماتية، فلا يمكن لمبرمج أن يقول وهو يقدم نفسه لإحدى الشركات إنه يعرف العمل على الوورد وبرامج الأوفيس كما فعل (جود)، هذه من الأبجديات الأولى التي لا تدخل في مجال عمل المبرمج الذي يستهدف أدوات وبرامج أكثر تعقيداً بكثير من هذه… ناهيك عن أن (جود) قدمه المسلسل في الأساس كنابغة في البرمجة!

كما يمكننا الوقوف عند نهاية العمل بشيء من التحفظ، فطريقة الإيقاع السريعة بشخص من وزن (سليم الغساني) لا تبدو مقنعة، وربما كانت تحتاج لشيء من العناية والتطوير، فوقوع شخص مثله بدا سهلا وسريعا أكثر مما مهد له المسلسل نفسه عن سطوته وصعوبة المعركة معه.

أرق النهايات السعيدة

لقد ذهب مؤمن الملا إلى خيار النهاية السعيدة في مسلسله. وهو خيار ليس صائبا دراميا برأيي، لأن الدراما الجيدة لا تعترف بحل كل مشكلات العمل دفعة واحدة، على الأقل تترك إحداها معلقة أو حزينة… وهذا مثلب بحد ذاته، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار رؤية المخرج في مجمل صياغة العمل ككل، ندرك أن النهاية السعيدة ليست رشوى تقدم للمشاهد كي يفارق عملنا راضياً ومحتفظا بذكرى سعيدة وجميلة عنه، بل هي جزء من إغماض العينين عن القبح والألم، بعد أن بلغ القهر والوجع مداه، كي نرى السعادة الممكنة في أرواحنا، والجمال الممكن في ذواتنا. من هذا المنطق تبدو النهايات السعيدة التي قاد المخرج شخوصه إليها، حالة رؤيوية فيها الكثير من التمني والإيمان بأن قدر السوريين أن يكونوا أفضل وأن تكون حياتهم أفضل وأجمل، أكثر من كونها افتعالا دراميا محضاً.

أخيرا لابد أن أشيد بأن أولى عناصر النجاح التي سعى إليها المخرج هي حسن توزيعه للأدوار، وهذه مسألة أظن أنه لاحظها بحرص شديد لدى أستاذه وشقيقه الراحل بسام الملا الذي كان يوليها كل اهتمام ولا يتهاون فيها. هنا كان (مؤمن) حريصاً على اختيار الممثل المناسب للدور المناسب دون أي اعتبارات أخرى.. وعلى رؤية الممثل وإمكاناته بشكل صحيح وحقيقي لأن المخرج الحقيقي هو مرآة للممثل يرى ويدرك إمكاناته حين يقرأ الأدوار والشخصيات… وقد أبدع مخرج (أغمض عينيك) في اختيار ممثلي الأدوار الرئيسية مثلما أبدع في اكتشاف الوجوه الشابة وتوزيع الأدوار الثانوية أيضاً وإدارتها.

نجاح فني وتناقض إنساني

كان نجاح أمل عرفة الفني الواضح، الذي لا يمكن إنكاره في أدائها لدورها، مثار تساؤل مؤلم بالنسبة للكثيرين: كيف لهذه الممثلة التي أدت شخصية الأم بكل هذه البراعة واللهفة والخوف على ابنها، أن تتورط في أداء دور سخرت فيه من الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن بكيماوي الأسد؟ كما فعلت في اللوحة التي ألبت عليها ملايين السوريين في مسلسل (كونتاك) هل تتخيل يوماً لو شاهدت واحدة من هؤلاء الأمهات ماذا ستقول لها؟ كيف ستقف أمامها؟ كيف ستبرر لها سخريتها الكوميدية وهي تنكر جريمة ضد الإنسانية لا تموت بالتقادم ولا بالتجاهل ولا بالإنكار، وهي تدرك جيداً مثل كل السوريين أنها وقعت، وأن الضحايا ماتوا اختناقا وسط أهاليهم، ولم يكن ذلك مكياجاً ولا لعبا ولا لهواً ولا مسرحية من الخوذ البيضاء؟!

وكان نجاح عبد المنعم عمايري اللافت في دور (مؤنس) وهو يمسك بزمام هذه الشخصية بتركيز وإتقان وإحساس عال يقودني للتساؤل: كيف يمكن لممثل يؤدي بمثل هذا الإحساس أن يقبل بأداء شخصية كالتي أداها في مسلسل (زقاق الجن) العام الماضي… شخصية لا وظيفة لها سوى تكريس القبح والعهر وقلة الشرف وبلا أي طائل درامي يُذكر، ويمكن أن يضيف إلى دراما العمل أي فكرة أو قيمة. شخصية “تعيش كالبقر وتموت كالبقر” على قولة نزار قباني.

إن الممثل اليوم ليس مجموعة أدوار وشخصيات تؤدى… بل هو في النهاية مجموعة مواقف ورؤى وأفكار يحاسبه الناس عليها، ومن هنا بدا نجاح منى واصف في أداء شخصية (الجدة) علامة تتجدد على أصالة فنها، هذه السيدة التي تهب من روحها الدفء والحنان والقهر واللوعة والحكمة فيضيء المشهد بخبرة السنين وعبق الموهبة المصقولة ثقافة وتواضعاً ونبلاً. ولا يفوتني أن أشيد بـ حلا رجب وحضورها الهادئ المتقد بالتعبير الحي، وورد عجيب في دور جود الشاب، في دور استطاع أن يوصل ويؤثر، وفايز قزق في كاركتر مصنوع يتفوق فيه على حضوره التلفزيوني غير القريب من القلب بلا كركترات.. ومحمد الأحمد بعفوية ممزوجة بالاسترسال المنفلت أحياناً، وسواهم من الممثلين الذين يأتي نجاحهم في الأساس لا من حرفيتهم وموهبتهم وحسب بل من وجودهم في أمكانهم الصحيحة.

ربما من الظلم القول بأن (أغمض عينيك) يعلن ميلاد مخرج… فمسيرة مؤمن الملا مع الإخراج الدرامي تمتد لأكثر من عشرين عاماً خلت، وفي سجله أعمال وقعها بمهارة مثل مسلسل (الزعيم) عام 2011 ومسلسل (سوق الحرير) 2020 الذي وقعه بالاشتراك مع شقيقه بسام رغم معرفتي أن دور الأستاذ بسام كان إشرافيا على الإنتاج فقط… لكن رغم ذلك يعلن مسلسل (أغمض عينيك) عن ولادة مخرج بالفعل، فهذا أول عمل ينجح جماهيريا ونقديا له، ويثير اهتمام الناس بأحداثه وشخصياته ومقولاته، فيبدو هنا مخرجاً يفرض شخصيته على كافة تفاصيل العمل بتمكّن من يعرف ما يريد، ويستطيع الوصول إليه. مخرج نستطيع أن نطمئن إلى أنه قادر على الوصول بأعماله إلى قلب المشاهد وعقله، دون أن يعبأ بموجة سائدة، أو إفيهات سخيفة تشعل الترند كي تسوق السطحية والرداءة، مخرج يواجه دراما الإثارة بدراما راقية… فلا تنجح دراما العنف والإثارة بالتشويش عليه ولا على جودة عمله.