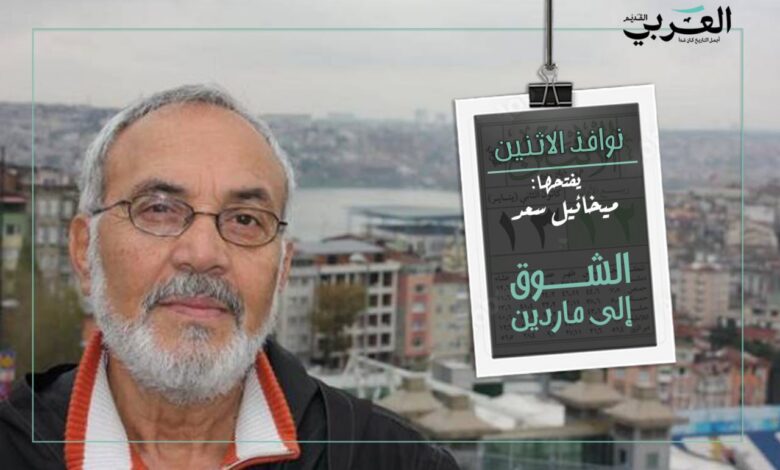

نوافذ الإثنين | الشوق إلى ماردين

ميخائيل سعد

وصلتني هذا الصباح، رسالة من صديقة سورية تعيش في ألمانيا منذ سنوات بسبب المذبحة الأسدية للسوريين، فيها سؤال واحد: كان من عاداتك أن تنشر صورا عن ماردين، وهذا ما لم تفعله في سفرتك هذا العام، لماذا؟

أيقظني السؤال على حقيقة أنني في مدينة ماردين منذ أربعة أشهر ونصف تقريبا، ولم أنشر صورا عن المدينة الغنية، التي تحتضن تاريخا بشريا يتجاوز عمره العشرة آلاف عام تقريبا، وهذا الرقم، إذا كان قريبا من الحقيقة، فهو يشير إلى بدايات نشوء القرى الأولى في سورية، كما كتب المرحوم الياس مرقص في مقدمة أحد الكتب التي ترجمها، ما يعني أن تاريخ ميلاد ”ماردين“ ليس بعيدا عن تاريخ ميلاد ”غوبكلي تبه“، حيث دجّن الإنسان القمح للمرة الأولى، وهذا يعني أيضا أن الإنسان ترك عصر الصيد والجمع ودخل عصر الزراعة مع كل محمولاته. ولما كان من الصعب جدا حسم تاريخ الأحداث القديمة لغياب الأدلة الحاسمة، فسأتوقف هنا في كلامي عن بدايات ماردين، مكتفينا بالإشارة إلى أن الشعوب القديمة المجاورة لماردين، والبعيدة أيضا عنها، قد مروا بالمدينة وتركوا بعض الآثار فيها كالآشوريين والبابليين والفرس والرومان والبيزنطيين والعرب والسلاجقة والعثمانيين، وقد قرأت يوميا أن في المدينة آثارا لخمس وعشرين حضارة.

لم يكن سؤال الصديقة صدفة، فهي تتابع منشوراتي منذ عشر سنوات تقريبا، وتحفظ بعض التفاصيل التي تحدثت أو كتبت عنها سابقا، وقد نسيتها بفعل عامل الزمن وشيخوخة الذاكرة، لذلك لفت انتباهها إهمالي لنقل بعض جوانب المدينة من خلال الصور، وسألت لماذا هذا التغيير.

سيكون في جوابي على سؤال الصديقة بعض التورية، فهناك بعض الحالات التي يمر بها الإنسان لا يستطيع الكتابة عنها، أو لا يريد ذلك ربما لخصوصيتها، وربما لتقديره أنها غير هامة، فيركنها في زاوية من ذاكرته لعلها تموت مع الزمن، ولكن لعبة استدعاء ما نظنه ميتا في ذاكرتنا، يشير إلى أن لا شيء يموت، وقد يبعث حيا في أي لحظة فيتوهج الحنين إليه ويظن، للحظة، أنه قادر على استرجاع زمن الذكرى والعيش فيه.

كتبت لها: لم أهمل المدينة، فحضورها أقوى من أن أستطيع تجاهله، ولكن ما فعلته أنني حيدتُ الاهتمام بها لضيق الوقت، فهناك ما هو ضاغط عليّ أكثر من زيارة المدينة القديمة، التي أمضيت فيها سابقا أكثر من خمسين ساعة، مدققا في حجارتها الناتئة والغائرة، متعثرا في زواريبها الحجرية، متلمسا زوايا بعض الأبواب العتيقة، ملتقطا الصورة للأقواس والزخارف وبقايا الأسماء التي كانت منحوتة فوق الحيطان وعلى أبواب البيوت، قبل طمسها أو تشويهها، خوفا من أن يعود من ”الآخرة“ أصحابها، مطالبين بحقوقهم. كانت هذه الصور تغزو ذاكرتي وأنا غارق في الدراسة الجامعية التي كانت تشكل هما يوميا يجب إنجازه، ليس رغبة في إظهار قدراتي الثقافية أو نفيها، وإنما لأنني اخترت ذلك برغبتي الذاتية، وأنا لست من نوع البشر الذين يخونون ذواتهم لأسباب صغيرة أو كبيرة، لذلك كان همي الأول في الأشهر الأربعة الماضية هو انجاز واجباتي الدراسية.

ولكن،

ليس صحيحا أيضا أنني كنت منصرفا بالمطلق إلى دراستي الجامعية، فأنا أحب اللهو أحيانا، وأحب الكسل، واستمتع بمشاهدة السينما، ولكن قبل كل ذلك أنا اجتماعي، وأصرف قسطا جيدا من وقتي للتواصل مع البشر، مهما كانت أعمارهم وألوانهم وأديانهم وجنسياتهم، يتقدم كل من سبق ذكرهم النساء، فأنا أحب النساء لأنهن نساء، ولأنهن كن مظلومات من الرجال، ولأنهن، بشكل عام لطيفات المعشر والكلام، وأحلامهن جميلة، وإحساسهن بالعدل أفضل بكثير من إحساس الرجال، وعشقهن للحرية فيه مغامرة تؤدي أحيانا إلى الموت، لكل ذلك أعترف أنني من المعجبين بالنساء.

النساء،

مع بلوغي الخامسة والسبعين، أصبحت آمنا بالنسبة للصبايا، فبالإضافة إلى عمري وشيبتي، أنا رجل أنيق الملبس، طيب الرائحة، لطيف المعشر، كريم النفس واليد قدر المستطاع، أمدح النساء جميعا دائما، ليس كذبا ولا مجاملة، ولكن لقناعتي أن كل امرأة عندها جانب جميل، وما على الرجل إلا اكتشاف هذه الجوانب والإشارة إليها، ليصبح في نظرة تلك المرأة رجلا يستحق التقدير والاحترام، وأنا من هؤلاء الرجال الذين يلاحظون الجانب الجميل في الإنسان بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، لذلك كان حولي عدد من الصبايا، مما جعل بعض الرجال يغارون مني، وخاصة في هذا الفصل، فقد تعرفت على صبية عشرينية تريد تعلم اللغة العربية، فكان حظي الجيد أن اختارتني لأكون معلمها، وكنت سعيدا بذلك الاختيار، لأنني عدت لممارسة مهنتي القديمة كمعلم، ولأنني اكتشفت في هذه الصبية قيما أخلاقية كنت قد ظننت أنها تبخرت من مجتمعاتنا، وإذ بها تتجسد أمامي؛ فبالإضافة إلى تربيتها البيتية الجيدة، هي فتاة تحمل قيما دينية، ليس من حيث الشكل والملبس، وإنما من حيث الممارسة، وهي طالبة مجتهدة، صبورة، عندها رغبة كبيرة للتعلم، وهي موهوبة لغويا، فهي تعرف أربع لغات، وتطمح إلى تعلم المزيد. والحديث معها يشير إلى فيض كبير من المشاعر الإنسانية التي تحملها تجاه البشر، لذلك أصبحنا صديقين مقربين، وكان وجودها ومناداتها لي ”جدي“ قد جعلني فعلا أشعر بمشاعر ”الجد“ الذي وجد حفيدة شابة إلى جانبه، ترعاه وتهتم بصحته وطعامه ودراسته. هذه الصداقة مع غيرها من الصداقات الأخرى، ملأت ما تبقى من قتي بعد الدراسة، وجعلتني سعيدا رغم شيخوختي الظاهرة، فشكرا للصبايا وللشباب الذين أشعروني أنني شاب محبوب ومحترم.

هذا هو جوابي لك يا صديقتي، أنا لم أنسَ صور ماردين، ولم أتجاهل تاريخي، فالإنسان دون تاريخ سيكون دون مستقبل. وأقول لك علنا: إنني مشتاق إلى ماردين الآن قبل أن أغادرها، فكيف سأنسى صورها!!!

ماردين في ٢٦/١/٢٠٢٤