في وَصفِ مَدِينةٍ لم تعُد مَنسِيَةً: فقرات من "المَخطوط.. الإدلِبي"

بقلم: نجم الدين سَمَّان

– يا وَرَق الدِلب الأخضر:

تداوَلَ رُكَّاب بُوسطِة أبو الكيف عشراتِ الحكاياتِ الغامِضة عن نشأةِ مدينتهم؛ لا أحدَ منهم يعرِفُ بالضبط.. متى أُنشئت، ولا مَن بَنَاهَا! ويتداولُ الأدالبة بأنّ اسمَ مدينتهم مُشتَقٌ من شَجَرِ “الدِلب” الذي كان كثيفاً فيها، ثمّ قطَعَهُ الأدالِبةُ الأوائلُ تِباعاً، وزرعوا أشجارَ الزيتونِ مكانَهُ؛ وتلكَ طريقةٌ تَلوِي عُنقَ اللغةِ، على غِرارِ: شِكسبير، حينَ يصيرُ بطريقةِ هؤلاء: الشيخ زبير!

وأقدمُ تاريخٍ لديهِم عن إدلب تلكَ الروايةُ: بأنّ السُلطانَ العُثمانيّ – هكذا دون أن يعرفوا ما هو اسمُهُ بين السلاطين – قد أقطَعَ إدلبَ للصَدر الأعظم “محمد الكوبرلي باشا”، ما يُعَادِلُ اليومَ مَنصِبَ رئيسِ وزراء، وأعفاها مِنَ الضرائب، فازدهرت، وبنى فيها “خانَ الرزّ” وخاناً آخرَ لا يُعرَف باسمِه الأصليّ، وإنّما باسم: “خان الشحَّادين”. ونَظَّمَ لكلِّ حِرفَةٍ سوقاً خاصّاً بها، و”شيخَ كار” لها، وكان فيها مِئاتُ مَعَاصِرِ الزيتون الحجريّة، وأكثرُ من 30 مَصبَنة لصناعةِ صابون الغار.

ثمَّ ترَحَم رُكّاب البُوسطة على جمال عبد الناصر، حينَ زارَ إدلبَ، فذبحوا له الخواريفَ على طَرَفيِّ مَوكِبِه، فلمَّا سألهم عن مطالبهم، قالوا: – الاستقلال إداريّاً.. عن مُحافظةِ حَلَب.

عَلَّقَ أبو الكِيف: – كلما لوَّحَ زعيمُ بيديهِ؛ تأخذُ السكاكينُ رقبةَ خاروفٍ من الرَعِيَّة.

ردَّ عبد القادر الكرديّ: – لولاه.. ما كانت إدلِبُ محافظةً. غَمغَمَ الرُكّابُ مُوَافِقِين، فَرَدَّ أبو الكيف.. لِتَوِّه:

– مِن عجائب الدُنيا السبع.. أن يجتمعَ كُردِيٌّ، وناصِريٌّ في جسدِ رجلٍ واحد!

فاستدرتُ قائلاً.. لأفُكَّ الاشتباكَ بينهما: – سَمِعتُ جَدِّي إسماعيل يقول:

إدلِبُ.. إدلِبان، كُبرَى.. وصُغرَى، الكُبرى.. اندثرت، ولا نعرِفُ سوى أنها كانت عند “الرَام“، والرَامُ في السريانيّة: النَبعُ الشَحِيحُ، ومِن حَولِهِ شِبهُ بُحيرةٍ.. لا ترومُ مكانَهَا، كانت تُسمَّى: “رَامَ حَمدَان“.

تابع أبو الكيف.. مُؤيِّداً كلامي:

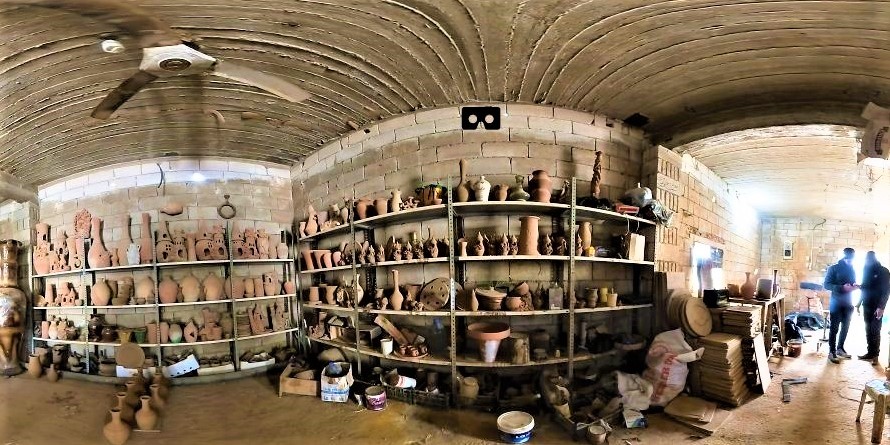

– لمّا بدؤوا بإنشاء أ وتستراد “باب الهَوَا – إدلب”.. انكشفَ لهم عند النَفَقِ الذي حَفَروه قوسُ بابٍ حجريّ تحت الأرض؛ كنتُ مِن أوائلِ النازلينَ إلى داخلِه، فرأيتُ جزءاً مِن سُوقٍ عتيقٍ والدكاكينُ على جانِبَيه؛ بينها دُكّانٌ لا يزَالُ فيه حَطَبُ شَجَرِ الدِلب.

فسأله أبو إلياس: – وماذا رأيتَ في السوقِ.. أيضاً؟. قال: – لم أُكمِل بعدَ مُنتصَفِه؛ سَدَّته الأتربةُ مِن فتحةٍ في سَقفِه المَقبِيّ، وجاء المُحافظُ وقتها، فأمرَ بِرَدمِهِ؛ حتى لا يتأخّرَ إنجازُ الأوتوستراد. عندها وصلَت “بُوسطةُ” أبو الكِيف إلى مَشَارِفِ إدلِب، فدخلناها آمِنِين.

– إدلِب.. الإيبلائيّة:

بعدَ اكتشافِ مكتبة إيبلا عام 1975.. بدأ عالِم اللُغات السامية القديمة ألفونسو آركي في بعثة التنقيب الإيطاليّة، برئاسة عالم الآثار الإيطالي باولو ماتييه بإعدادِ أولِ مُعجَمٍ، لأول 100 كلمةٍ إيبلائيةٍ ترجَمَها من الرَقِيمَات الطينيّة إلى: الإيطاليّة، والعربيّة، والإنكليزيّة، فاستعصَت عليه الكلمةُ رقم 99.سألَ عنها بحضوري في خَيمتِه أستاذَ التاريخ عبد الله الحيّاني من مدينة سراقب الذي نظرَ نحوي مُبتسماً.. فقلت:

– الرقم 99 هو مُعضِلَةُ هذا الشرق العتيد؛ وبخاصةٍ.. حين صار في استفتاءاتِ المُستَبِدِين بنا: 99 فاصلة 99 .

لم يُجِبهُ أستاذنا الحيّاني على الفور، بل أخذنا إلى أول مجموعةِ أطفالٍ يلعبون الدَحل “كريّات الزجاج” في حارات “ تلّ مَرديخ ” المُحَرَّفُ اسمُها من اسم الإله “مَردوخ”. وبينما أحدُهُم يختلف مع صبيّ آخر على مُلكية إحدى كُراته؛ استخدم الحيّاني تلك الكلمةَ المُستعصِيَة على الإيطاليّ: – كلّ واحد يشوِفني “كَيّاتو“.

فأخذ كلُّ طفلٍ.. يُلملِمُ “كَيَّاتَهُ” : كُراتَهُ الزُجاجية المُلوَنة أمامَ دَهشةِ الإيطاليّ. وفي مكتبة “مَملكَة إيبلا” التي بلغَت 1500 لوح طِينيّ صِلصَالي، ويعود تاريخُ تأسِيسِهَا إلى ما بينَ 2500 – 2250 ما قبلَ الميلاد؛ تمَّ اكتشافُ واحدةٍ مِن أقدمِ قصائدِ الحُبّ في العالم:

“حبيبتي الباسقة..

أيتها المرأةُ المنقوشُ اسمُها على فؤوسِ المُحاربين.

عندما أحببتُكِ.. أيقنتُ أنّ النورَ

سيكتبُ على بابِ بيتي عباراتِ التمجيد

وسيُكتَبُ اسمي على أذيالِ الشمس.فماذا أفعل.. يا حبيبتي؛ لأكونَ جديراً بكِ؟

هل أنشرُ الأبيضَ على أبوابِ المدينةِ وأسوارها؟

أُعاهِدُ نفسي.. ألا أُحزِنَكِ يوماً”.

وتكَشَّفَ مع ترجمةِ رَقِيمَات مكتبة إيبلا مَدَى القرَابةِ التي ما بينَ اللغةِ الإيبلائية.. وبينَ اللغةِ العربية، مِن مِثلِ:

“إس- مَع – إيل” وتعني في الإيبلائية: “الإله إيل يسمَعُني“،

ومَثيلُهَا في العربية “إسماعيل“، حيث تُكتَبُ الكلمةُ في العربية مَوصُولةً، بينما تكتَبُ في الإيبلائيةِ كمَقاطِعَ صوتية.

را- عِي – نا – حَدَد: راعِينا.. هو الإله حَدَد.

دا – بي – حا – ما – لك : ذَبِيحَةُ المَلِك وأُضحِيَتُهُ للآلهة.

دِل – حِي – ل : صاحبُ الحِيل والعَزم والقوة، وما نزالُ نقولُ في عامياتنا: انهَدَ حِيلِي.

لكنّ أطرفَ تفسيراتِ اسمِ “إيبلا”، بأنها عَبلَة: المرأةُ البيضاء المُمتلِئة، على طريقة تغريب اسمِ شكسبير هكذا: الشيخ زبير. بينما كلمةُ “إيبلا” مِن مقطَعَين: إيب: إياب – عَودَة، وإيلا: الإله السوريّ إيل، وتَعنِيان: مُستقرَّ الإله إيل.. وفي المعنى المجازي: الجنّة.

– طَيّارة.. طارت في الجَوّ

كلّما شاهدنا.. ونحنُ أطفالٌ أيّةَ طائرةٍ تعبرُ مُصَادَفةً سماءَ إدلب.. أخذنا نَهزِجُ:

طيَّارة طارت بالجَوّ.. فيها عَسكر فيها ضَوّ

فيها إبراهيم هنانو.. راكِب عَ ضَهر حصانو.

وأحياناً.. نُردِّدُ الشطرَ الثاني.. هكذا:

“فيها إبراهيم هنانو.. مرَكِّب بِنتُو قِدّامُو“..

مِن غَيرِ أن نعرِفَ.. لماذا؟.

سألتُ جَدّتِي الإدلبيّة: – كان عند هنانو.. بنت؟

– أحلى بنت.. والكِلّ طَلَب إيدها.

حَكَت لي جَدَّتي كيف اجتمعَ جَدِّي إسماعيل، مع رجالات إدلب بالزعيم هنانو في بيت القائم مَقام “عمر الأفيوني” من حكومة الملك فيصل؛ فأعلنوا عهداً على مُحارَبةِ الفرنساوية بدءاً من أنطاكية، وبعدَ أكثرَ مِن معركةٍ أعلنَ هنانو مِن جبل الزاوية: دولةَ حلب المُستقلّة، ثمّ حاول دخولَ حلب؛ لطرد الفرنسيين منها، لكنه فَشِل.. لم يستقبله كثيرٌ من الحلبيين، ثمّ خَانَهُ الأتراك، فهاجم الفرنسيّون إدلب في عِزِّ شهر كانون الثاني 1920، وقصفوها بالطُوب؛ تقصِد: بالمدفعية، وجاءت طائرةٌ فَطَبَّت قنبلةً علينا، وقعَت عند “الرام”، ولم تنفجر، دخل الفرنساوية، فاعتقلوا الرجال، وبينهم جدّكَ إسماعيل؛ ربطوا أيديهم بسلسلةِ حِبَال، وقادوهم مشياً إلى سجن القلعة بحلب، وعلى الطريق صاح أبو سالم من ضيعة ”قميناس″ بالعِدِّيَة المَشهورة:

“دَرب حَلَب ومشيتو.. / كلّو سَجَر زيتوني حَاجِي تبكي وتنوحي / بكرا منِجِي يا عيوني”.

بعد عقودٍ.. غنَّاها صباح فخري، فنُسِبت إلى حلب، وأيضاً “صابونُ الغارِ” على غِرَار ما تفعلُ المُدنُ الكبرى بمَا حولَهَا.

سَرَدَت جَدّتي ما يُشبِهُ الحكاياتِ الخُرافية.. قالت: – هاجمت ابنة هنانو القِشلةَ الفرنساوية مُلَثّمَةً، مع مجموعةٍ من الثوّار “الجَتَا” تضرِب فَشَكّةً، ثم تنزِل برجلٍ واحدةٍ على مِهمَاز الفرس، وتختبئ وراءَ بطنها؛ لتُخَرطشَ البارودةَ. فتعجبتُ:

– كيف عرفتوها.. وهي مُلَثَّمَة؟!

لم تعبأ جَدَّتي بسؤالي، فتابعَت:

– أصابت بنت هنانو أولَ جندي فرنساوي، واحتمت ببطن الفَرَس، انزَاح شمَاخهَا، وبَيَّنت ضفيرتها، فعَرَف الأدالِبةُ، أنها ابنة هنانو؛ فكبَّروا، ثمّ صَدَح أحدُهم بمَوَّالٍ طازجٍ لتَوّهِ :

يا بنت هنانو.. يا بنتَ العُربَانِي

بيحِطّ النسِر.. بتهرُب الغُربَانِي

يا غِرِّة الفَرَس.. يا شَعرهَا الضَاوِي

بتضرُب الفَشكِه.. بتقتُل فِرِنسَاوِي.

كان عُمر جَدَّتِي الإدلبيّة فوق السبعين، ولم أكترِث إذا كانت تلك الحكايةُ صحيحةً، أو نِتاجَ خَيالٍ، وتَوقٍ شَعبيِّ لثورةٍ.. لم تَدُم، وستُضافُ حكاياتٌ مِثلُهَا بعدَ أقلَّ من مِئةِ عامٍ، عن ثورةِ السوريينَ عام 2011 ضِدَّ طاغَيَتِهِم.. وهو يقصِفُهُم بالطائرات، ثمّ تتجدَّدُ الأُهزوجَةُ هكذا:

“طيّارة.. طارت بالجَوّ

فيها عَسكَر.. فيها عَوّ.

فيها.. بمبَه كِيمَاوي

فيها براميل.. كِلَّا بسَامِير.

فيها.. غاز السارين

فيها غُول.. ما فيها ضَوّ”.

– السُخرِيَة.. بوَصفِهَا انقلاباً:

بعد عشرين عاماً من تلك الأمسيّة الساخرة، عُدتُ إلى إدلب صيفاً، فمَرَرتُ بدُكّانِ مدير عام مشفى الصرامي، وزيرِ الصحّة السابق في الجماهيرية الإدلبيّة العظمى: علي حسينو الذي كان مُلتقى أجيالٍ من شباب إدلب، فوجدتُهُ جاداً على غيرِ عادَتِهِ الساخرة، قال: – سَهِرَ والدُكَ في دكّاني مَرَّةً واحدةً فقط، فقد كان كما يُقال “من البيت للشغل وبالعكس”، فلمّا سَمِعَ ضحكاتنا أنا، وحسيب كيالي؛ انضمَّ إلينا واقفاً على قدميه، كأنما يُريدُ الذهابَ، ولا يُريدُه، ثمّ جَلَسَ لساعاتٍ، ونحن نروي الطرائفَ، ونسخر ونضحك؛ حتى قَطَعَ صوتُ أذانِ الفجر ضحكاتِنَا.

عَلَّقَ والدُك: – الله يعطينا خير هالضحك، ويكفينا شرّه.

تابع الإسكافيّ: – فلمّا أفقنا في الصباح، كان أولُ انقلابٍ عسكريٍّ في سوريا.. قد حدث.

قلتُ لعلي حسينو:

– أفظعُ السُخريات التي يعقِبُها انقلاب !

قال: – لهذا أريدُ والدكَ، وحسيباً هذه الليلةَ؛ لنُحيِيها حتى الصباح من جديد.

– من أين سأجلبُ لك حسيباً، وقد ماتَ في غُربَتِه، ولحِقَ بهِ والدي بعدَ أربع سنوات ؟!

تنهد علي حسينو:- لا حَلَّ إذاً؛ حتى ألحَقَ بهما إلى الجَنَّةِ، أو.. إلى جَهَنّم.

قلت: – بعد عُمرٍ طويل.. مُستعجِل كثيراً على الانقلابات ؟!

فأشار علي حسينو إلى صورةٍ لحافظ الأسد على الجِدار المُقابِل له: – طَوَّل هالعَرصَة.. كتير !

كان الإسكافيُّ الذي وُلِدَ بشللِ أطفالٍ في قدمَيه مُستعِداً للموتِ ضحكاً؛ ليتخلّصَ السوريّونَ من طاغيتِهِم.

– خالتي تحرِق “طبَائِعَ الاستبداد”:

مات جَدّي إسماعيل، وبقيت مكتبتُهُ، رأيتُ فيها كتباً ومجلاتٍ.. على الصفحة الأولى منها.. وعلى الأخيرة أيضاً: خِتمٌ دائريّ.. وفيه: نادي إدلِب الأدبي – تأسّس عام 1919، وأغلقهُ الفرنسيون بالشمع الأحمر بعد عامين؛ بذريعةِ أن أعضاءَهُ يدعمون ثورةَ الشمال السوريّ ضدّهُم بقيادة إبراهيم هنانو.

كان مقرّ النادي في دار عربيةٍ استأجروها؛ فنزلوا إليه من أسطحة الجيران ليلاً، وأنقذوا الكُتُبَ التي فيه، ثمّ تقاسموها فيما بينهم؛ حتى رأيتُ حِصّةَ جدّي منها، وبينها مجلة زراعية، وبين نُسَخِها عددٌ خاصٌ عن شجرة الزيتون.

بقيتُ الوحيدَ الذي يستعِيرُ مِن مَكتبتِه، ثمّ أٌعِيدُها إلى مكانها، حتى بعدَ أن انتسبتُ إلى جامعة حلب، مطلِعَ الثمانينات التي كانت ساحةَ صراعٍ مُسلَّحٍ بين نظام الأسد، وبين الطليعة الإسلاميّة المُقاتِلَة، وكُنَّا بينَ أمرين.. أحلاهُمَا مُرٌّ: بينَ استبدادِ حاكمٍ عسكريٍّ انقلابيّ، وبين ميليشيا دينيّةٍ مُسلَّحة؛ بدأت معارِكَهَا بمذبحةٍ طائفية في “مدرسة المدفعية” بحلب، فردّ عليها النظام بمجازر في أريحا، وجسر الشغور، وفي “حيّ المشارقة” بحلب، وبخاصةٍ في حماة، وكنّا لا نُريدُ كِلَا الطرفين: العسكَر، وسماسرة الدين. فلمّا اجتاحت “الفرقةُ الثالثة” في جيش الأسد مدينةَ إدلبَ؛ “تمشيطاً” لها من “العصابات الإرهابيّة المسلحة”، كما وصفها إعلامُ النظام؛ لم يجدوا في المدينة سلاحاً، ولا مُسلّحين.

خافت خالتي مِن كُتب النادي الأدبيّ الإدلبيّ الذي تأسّس، مع الاستقلال الأول لسوريا، فأحرقتها كتاباً بعد كتابٍ، تحت “قاظان” الحَمَّام.. بَدَل “حطب التين والزيتون”، وبينها مخطوط قديم بخط الرُقعة، بعنوان “أخبار النساء” لابن الجوزيّ، كان قد اختصرَهُ مع تجريد أسانيده من كتاب النساء لأبي الفرج الأصفهانيّ. ومن بين ما أحرقته خالتي أيضاً: كتاب “طبائع الاستبداد” لعبد الرحمن الكواكبي!

وأحرقت خالتي أيضاً: مُقدمة ابن خلدون، وكتاب “الأغاني” كاملاً، وطبعة “بولاق” مِن ألفِ ليلةٍ وليلة، وكتُب جبران خليل جبران، وسلامة موسى، ومحمد عبده، وبالطبع “رسالة الغفران” لأبي العلاء المعريّ، و”نَهج البلاغة” لعليٍّ بن أبي طالب، و”البخلاء” للجاحظ، و”مُعجم لسان العرب”، ومخطوطات، وكتب مُترجمة، كانت دليلَ انفتاحِ جيلٍ سوريٍّ جديد: جِيلِ المُؤتمرِ السوريِّ الأول 1919، بعد الاستقلال السوريّ الأول.

ومِن المُفارقات أنّ إحراقَ الكتبِ تقومُ بهِ الأنظِمةُ الاستبداديّة، واللاهوتُ الدينيُّ المُتحَالِفُ معَها؛ خوفاً من انتشارِ عَدوَاهَا بين الناس، لكن أن يقومَ مُواطِنٌ مَقمُوعٌ، مُستبَاحَةٌ حُقوقُهُ بإحراقِ الكتب؛ خَوفاً من عِقابِ تلكَ الأنظمةِ على وجودِهَا في بيته، فهذا ما فَعلَتهُ خالتي فوزيّة.. بامتياز!

“مَرسَح” إدلبي

منذ مطلع القرن الماضي بدأت ملامح حركة مسرحية في محافظة إدلب تتشكل، وبخاصةٍ مع تأسيس المنتدى الأدبي لمدينة إدلب عام 1920. وأقدم ناديين مسرحيين في المحافظة تأسسا عام 1928 في بلدة “كفر تخاريم”، هما: نادي “الثريا”، ونادي “الطليعة”، واستمرّ نشاطهما حتى خمسينيات القرن الماضي. وأول عمل مسرحي انطلق من مدينة “كفر تخاريم” عام 1928 كان بعنوان “السموءل”، حيث كان التأليف والإخراج جماعياً.

توالى في مدينة إدلب تأسيس الجمعيات والنوادي خمسيناتِ قرنٍ مضى: نادي “قِبية”، ومِن مُؤسسيه: الصحفي عبد الله الشيشي – ظافر دويدري- حسن دويدري- نظمي عبد العزيز- صلاح بطل- محمد أبو زيد- هشام حكم- مروان فنري”، ونادي “الجلاء”، ونادي “الإخاء” الرياضي الاجتماعي، ونادي “الفنون الشعبية”، وكان المسرح أحد أنشطتها الرئيسية.

أواخر عام 1952 قام فوزي كيالي مدير ثانوية المتنبي، وجميل كيالي مدرس الفنون فيها، بتقديم مسرحية “البخيل” لموليير، وكان مروان فنري ممثلاً فيها، بينما كانت المسرحية الثانية بعنوان “آباء وأبناء” من تأليف “فوزي كيالي”، وكتب فيها عن المرابين في إدلب، وكان عددهم يتزايد؛ نتيجة جفاف شجر الزيتون، فقدم المخرج دعوات لكلّ هؤلاء المرابين لحضور العرض، وبعد العرض الأول هُوجِمَ “فوزي كيالي” هجوماً صاعقاً وصل إلى حَدّ التهديد بالقتل، ثم أعَدَّ “عبد الصمد كيالي” أحد رواد المسرح في “إدلب” مسرحيةً بعنوان: “العفو عند المقدرة”. أحصيتُ حتى الآن 102 من الأعمال المسرحية حتى الآن.. قدمته أجيالُ مُتوالية في مدينة إدلب وحدها، منذ عام 1932، بينها 50 عملاً أخرجه أحمد مروان فنري لكتاب سوريين، وعرب وعالميين، ومنها: نصُّ “حليب الضيوف” للكاتب المغربي الطيّب العِلج، وعِدّةُ نصوصٍ مسرحيةٍ لعبد الفتاح قلعَجي، ونصُّ “حكي السرايا، وحكي القرايا” لممدوح عدوان.. الخ.

كما أخرج أولى النصوص المسرحيّة لكُتاب من إدلب، وفي عام 2007 أسّسَ مروان فنري فرقةَ المسرح القوميّ في إدلب، وفرقةً مسرحيّةً للأطفال.

وكان مروان فنري قد بدأ مسيرته الإخراجية بمسرحية “امرأة الشيطان” عام 1958، ومن أعماله: مسرحية “طفل زائد عن الحاجة” 2010 لعبد الفتاح قلعجي التي كان قدّمها لمهرجان الهواة في الثمانينات من قرن مضى.

يقول المخرج المسرحي مروان فنري عن بداياته: “كنّا، أنا ونظمي عبد العزيز نلتقط قصصاً من الناس، ونقوم بتأليفها جماعياً بالعامية وبالفصحى، ضِمنَ سلسلةٍ أسميناها “سالم وسليم”، قدمنا منها ست، أو سبع مسرحيات عن سلبيات من المجتمع، وأحد الأشخاص الذين كنا نتحدث عنهم حضر المسرحية التي تتكلم عنه، فانسحب من الصالة، وأحضر معه عدداً من أقاربه؛ يريدون الاعتداء علينا، وهذه دلالة على أننا وصلنا إلى تشخيص أحد أمراض مجتمعنا.”

أحصيتُ نصوصاً مسرحيّة لكُتابٍ من إدلب، أبرزها:

مسرحية “الناسك والحصاد” 1969، ومسرحية “المهر زايد” 1973، ومسرحية “في خدمة الشعب” 1978، ومسرحية “ماذا يقول الماء” 1973 لحسيب كيالي، ومسرحية “تراجيديا أوليس” 1972 لرياض نعسان آغا، ومسرحيتان لرياض سفلو: “الحطاب” عام 1979، ومسرحية “فرعون لا يُشبِه الفراعنة”.

ومسرحية “ميم يبحث عن مدينة” 1976، ومسرحية “حُلم على الرصيف” 1977، ومسرحية “حكاية تلّ الحِنطة” 1985، ومسرحية “درب الأحلام” 1988 للعبد الفقير لوطن نجم الدين سمّان.

ومِن المُخرجين:

جميل كيّالي، بهاء الدين سمّان، عبد الله سمسوم، مروان فنري، غياث عيّاشي، خليل قبِيعة، أمين راجحة، عبد القادر عبد اللِّي، أسامة سيّد يوسف، أحمد الخطيب، مصطفى شحّود، أحمد خطاب، وآخرون.

– المُنتدى الأدبي في إدلب:

أعدنا تأسيس هذا المنتدى عام 1977؛ إحياءً لأولِ نادٍ ثقافيٍّ فيها “النادي الأدبي في إدلب” عام 1919، شارك في التأسيس: مصطفى قطِّيع، عبد الله الحَيّاني، مصطفى الأخرس، وليدة عنتابي، علي الخطيب، سعاد باصيل، يوسف الزير، عبد الله الخطيب، وكنتُ أصغرَ المُؤسسين في الثامنة عشرة من عُمري. وبعد شهرين أصدرنا مجلّةً “طبعناها بواسطة ورق الستانلِس، ضمَّت نتاجاتٍ شعرية، وقصصية، ومقالاتٍ أدبية، ودراسات نقدية، وخواطرَ أدبية، وفي كلّ اجتماعٍ لنا في الأول من كلّ شهر، كنّا نُناقش كتاباً اخترناه، بينما يكون الاجتماع الذي يليه بعد أسبوعين مُخصصاً لقراءة إنتاجاتنا الأدبية.

ثمّ أقمنا عام 1978 “مهرجان أدباء محافظة إدلب”، على مدى ثلاثة أيام: للشعر والقصة، والخاطرة الأدبية، شاركتُ فيه مع: مصطفى الأخرس، وليدة عنتابي، علي الخطيب، محمد الشيخ علي، عبد الله الخطيب وآخرين، كما شارك فيه خطيب بدلة، بأول خاطرةٍ ساخرةٍ له، اسمها: “عريضة لأجل برميل زبالة”، طَوَّرَها بعد ذلك إلى قصةٍ ساخرةٍ تحت اسم: “قصة البرميل”.

وكحال أغلب المُبادرات، لم يستمرّ المُنتدى بعد مغادرتي لإدلب، وتسجيلي في جامعة حلب، وكنت أبادِرُ كلما عدتُ إلى المدينة إلى الالتقاء بأصدقاء الحياة والحبر؛ ربما كتعويضٍ عن ذاك المنتدى الأدبي.. نجتمع في بيت أحدنا على التوالي، وانضمّ إلى هذه الجلسات على التوالي: عبد القادر عبد اللّي، تاج الدين الموسى، خطيب بدلة، عبد الله الخطيب، نجيب كيالي.. الخ.

– الولد.. سِرُّ أبيه:

قال لي مرّةً الصديق الغائب / الحاضر.. تاج الدين الموسى:

– خلص.. سأهجر القصة، مُكتفياً بمقالاتي الانتقادية الساخرة.

فأجبته: – مقالاتك الساخرة ذاتُهَا مُسودَةُ قصصٍ قادمة.

قال: – خلص.. طلّقتها بالتلات.

فضحكتُ طويلاً أمامَه:

– أعرفك.. تُطلِقُهَا في العلن؛ وتَلفِي في السِرِّ عليها.

وقد عاد تاج الدين إليها، فأنجبَ مجموعةً قصصية كاملة.

بعد عقودٍ.. قرأتُ لمُصطفى تاج الدين الموسى تصريحاً بطلاقِهِ البائن ثلاثاً من القصة القصيرة؛ واعتزالِهِ عن كتابتها.

فكتبتُ له: – الولدُ سِرُّ أبيه.. أعرف هذه الجينات جيداً.

__________________________________________

من مواد العدد العاشر من (العربي القديم) الخاص بإدلب، نيسان / أبريل 2024